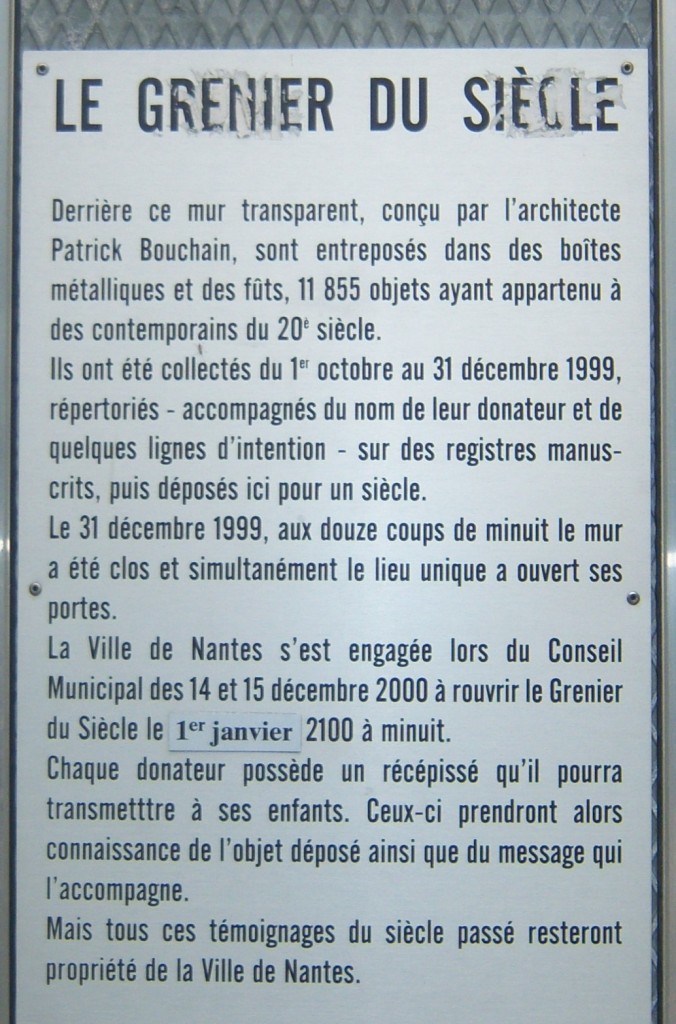

Lectrice de mon dernier forfait (col de droite) Cloé, étudiante à l’école nationale supérieure du paysage de Versailles, me fait travailler depuis plusieurs semaines sur Le grenier du siècle dans le cadre de son mémoire de fin d’études, lequel traite de l’inflation patrimoniale. Puisque l’heure est au préoccupations calendaires, voici les réponses que je viens de rédiger à sa demande.

Vous avez participé au grenier du siècle à Nantes, comment avez-vous entendu parler de cet évènement ? Quelle était votre motivation première ?

C’était une opération publique, bien relayée par les médias, j’en ai eu connaissance assez vite. Le passage à l’an 2000 et son cortège de fantasmes occupait alors les esprits et l’idée de laisser un témoignage du siècle qui s’achevait m’a tout de suite séduit.

Qu’avez-vous déposé comme objet ?

Un recueil de citations d’auteurs du XXème, un objet unique conçu et fabriqué par un ami artiste, Claude Lefebvre, qui l’a réalisé en papier, cuir, plexyglas et métal. Une contrainte : une seule citation par auteur.

Quel en était sa signification à vos yeux ? Cet objet est-il représentatif de votre vie ?

L’idée est de proposer à la génération qui ouvrira le grenier, une représentation du siècle par lui-même, sachant que chaque période historique propose sa propre lecture du passé. La première citation, de Jacques Ellul, commence d’ailleurs ainsi : « Peut-être ferions-nous bien de savoir quel visage nous sommes en train de nous constituer pour la postérité, ce qu’elle retiendra de nous, comment nous serons fixés pour l’histoire, dans un portrait aussi faux sans doute que celui que nous nous faisons de l’homme superstitieux et obscurantiste du moyen-âge… »

Avez-vous des connaissances, ou avez-vous rencontré d’autres personnes déposant des objets ? Si oui, avez-vous quelques exemples de témoignages.

Oui bien sûr. Les choix sont extrêmement variés. J’ai été frappé par le fait que plusieurs femmes aient choisi la pilule contraceptive, sans se concerter.

Comment était le lieu dans lequel vous avez déposé votre objet ?

C’était un vieux comptoir de quincailler dans une halle en bois. Un lieu charmant et tout à fait adapté.

Vous sentez-vous privilégié par rapport aux autres qui n’ont pas pu déposer d’objets ?

Non, mais je suis content de l’avoir fait. J’ai donné le reçu à mon dernier fils, né en 2000, en imaginant qu’il serait peut-être encore en vie.

Ressentez-vous le besoin de laisser votre trace dans un futur plus ou moins proche ? Est-ce une manière pour vous de vous « désangoisser »?

Il me semble que c’est une préoccupation inconsciente assez partagée. Comme dirait en substance Jorge-Luis Borgès, l’immortalité se trouve dans le souvenir des autres et dans les œuvres qu’on laisse.

Comment imaginez-vous votre objet dans 100 ans ? Dans quel état ? (matériellement)

Je l’ai volontairement emballé dans une page du Monde du jour du dépôt en imaginant que l’encre s’imprimerait en creux avec le temps dans le cuir de la couverture. Mais je ne suis pas devin.

Comment selon vous, sera perçu votre objet dans 100 ans auprès d’une toute autre société ? L’objet sera-t-il désuet ou au contraire, perçu comme un objet du patrimoine ? ( cette question fait référence à la 13, à la patrimonialisation des objets )

Tout dépendra de l’avenir de la langue française (les citations sont en français), même si on peut supposer que dans un siècle elle aura encore cours. Il me semble que ce sera plus un objet de curiosité que de patrimoine.

Selon Jean Blaise, la fin du siècle est un prétexte pour identifier la communauté à laquelle nous appartenons, êtes-vous d’accord ? Que représente pour vous la fin du siècle ?

Oui, plutôt d’accord. Le passage à l’an 2000 est une charnière très importante pour ma génération (je suis né en 1956). Ce fut longtemps une ligne d’horizon lointaine et magique. Les faits montrent que ce passage était essentiellement symbolique.

Cet acte gratuit auquel vous avez participé est assez rare, il représente une démarche intime au sein d’un grand rassemblement. L’avez-vous fait tout d’abord pour vous (vis-à-vis d’une angoisse par exemple) , ou pour les autres (participer à la mémoire collective) ?

Les deux. J’ai bien aimé le côté ludique et un peu vertigineux de la démarche. Mais je n’ai pas d’angoisse par rapport au temps. Je me considère comme privilégié de vivre une époque charnière pour l’humanité.

Ce grenier du siècle est une sorte de collection gigantesque non raisonnée d’individus. Etes-vous vous-même collectionneur ? Si oui, pourquoi ?

Non, je ne suis pas collectionneur. Mais j’ai un rapport singulier aux objets. Je rapporte un livre de chacun de mes voyages, depuis le Coran acquis à Istanbul en 1977 à la correspondance de Jack London débusquée à Londres l’an dernier.

Considérez-vous le grenier du siècle comme un musée ?

Non. Comme une sorte de conservatoire d’un moment d’histoire. Une mise en boite de l’air du temps.

Considérez-vous que votre objet participe à la préservation d’une mémoire, au sens plus large, d’un patrimoine ? ( il s’agit ici de comprendre le phénomène de l’inflation patrimoniale dont nous sommes tous sujets. Tout devient patrimoine, tout doit être archivé, mais à quel prix ? dans quel but ? )

Je ne suis pas très conservateur dans l’ensemble. Et je pense que la quantité nuit à la qualité. L’objet que j’ai laissé n’a rien de patrimonial, c’est juste le témoignage d’une sensibilité. Peut-être ce qui est le plus difficile à transmettre.

Pensez-vous qu’au XXIème siècle, il est nécessaire de tout archiver ?

Non, de toute façon l’histoire se chargera de faire le tri. Il me semble que l’apparition des archives numériques va changer la donne de ce point de vue.

Parvenez-vous à vous imaginer notre patrimoine culturel dans 100 ans ? Si oui, sous quelle forme ( la question ici est très large, elle vise à comprendre votre point de vue sur le patrimoine aujourd’hui, sur sa forme qui passe d’un objet, à un monument, jusqu’à une page web de la BNF que l’on va archiver, dont on pense que cela est nécessaire )

Non, et je ne cherche pas à l’imaginer. Victor Hugo affirme dans Notre-Dame-de-Paris que l’imprimerie a tué l’architecture. C’est une réflexion intéressante. Il est possible que le numérique tue le papier de la même façon (enfin, symboliquement) et que la notion de patrimoine évolue avec le temps. On remarque par exemple que l’on commence à se préoccuper de la question des paysages. On observe aussi une tendance au recyclage, au détournement des objets. Une façon d’intégrer le patrimoine dans les nouveaux usages. Plus généralement, l’histoire, qui a doté la France d’un exceptionnel patrimoine naturel et architectural, fait aujourd’hui du pays une sorte de conservatoire mondial. D’où un risque de fossilisation. Il y a forcément une tension entre le désir de préservation et le besoin d’invention de chaque nouvelle génération.