Avertissement

Un mot, ami lecteur, avant de t’aventurer dans les pages de ce petit livre. Tu vas être transporté en l’an de grâce 1534, sous le règne du roi François, premier du nom. Dieu est embarrassé en ce printemps brumeux, il ne sait arbitrer entre des catholiques un peu trop zélés, qui ont forcé sur la pompe et le décor, et des chrétiens tourmentés qui souhaitent renouer avec la sobriété des premiers âges ; l’intention n’est pas condamnable, mais risque de mettre en péril le patient édifice qu’il construit sur terre depuis un bon millénaire. Ces derniers temps, les hommes l’ont un peu débordé à vrai dire, mettant au point un procédé étonnant, l’imprimerie, qui permet de diffuser à grande échelle les textes sacrés en langue vulgaire. Et qui donne à chaque lecteur la possibilité d’interpréter à sa façon la parole divine. Ces garnements se sont, dans le même élan, mis à courir les océans pour découvrir de nouvelles terres où vivent des sauvages dont il va bien falloir se demander un jour ou l’autre s’ils sont une âme.

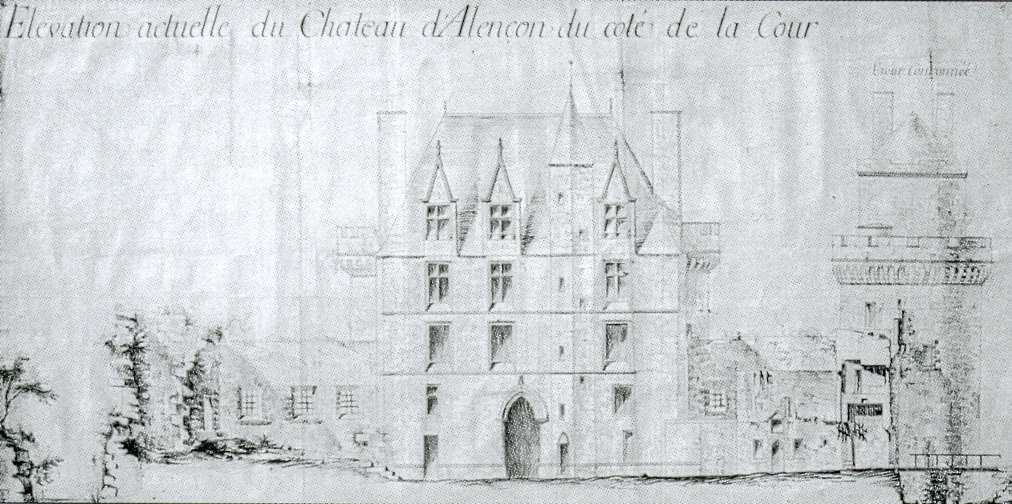

Le pape est certes à la manœuvre mais, entre les rabais accordés sur la durée du purgatoire pour payer la facture de Saint-Pierre de Rome et le partage du monde à découvrir entre Espagnols et Portugais, il est trop occupé pour entendre les récriminations de ces nouveaux chrétiens, de ces évangélistes auto-proclamés. Le premier ministre de Dieu, qui n’aime pas le désordre, préfère régler le compte de ces impudents en faisant rôtir les plus vindicatifs sur les bûchers de l’inquisition. François est plus mesuré. Le roi de France ne s’est pas encore fait de religion définitive, écartelé entre un clergé fidèle à Rome et un cercle d’érudits protégé par sa sœur bien-aimée, Marguerite d’Angoulême, duchesse d’Alençon et reine de Navarre. Princesse éduquée et savante, femme de lettres, Marguerite, n’hésite pas à mettre en lumière la débauche de certains prélats romains, à l’image de Jacques de Silly, évêque de Séez en son duché d’Alençon, un jeune coq de vingt-cinq ans qui court tous les jupons de son diocèse. Pour autant, en ce mois de mars 1534 une trêve semble se faire jour entre les papistes et les évangélistes, sous l’autorité du roi qui s’attache à calmer les esprits. C’est à ce moment que débute notre histoire.

Lors de son dernier séjour dans son duché normand, Marguerite a sauvé du couvent une jeune fille de petite noblesse, Louise de Chauvigny, dont elle a fait sa chambrière et à qui elle a confié la librairie du château. Louise jouit d’une grande liberté dans le palais déserté depuis le départ de la duchesse pour la Navarre, mais elle sait que cette liberté ne saurait durer. Marguerite a confié à sa gouvernante, dame Cécile, le soin de trouver un époux à la jeune femme. Mais Louise, qui a pris goût aux plaisirs de l’esprit en passant ses journées dans la librairie du château, qui a même tâté de la presse en participant à l’impression clandestine d’un ouvrage interdit, redoute d’être exilée dans le manoir moisi de quelque hobereau normand. Entre le couvent et le mariage arrangé qui lui est promis, la tentation est grande de chercher une échappatoire. Mais que peut une jeune femme sans famille, sans fortune, lestée par une naissance qui lui interdit une mésalliance ? Elle ne le sait pas encore, pas plus que son créateur, débordé lui-aussi par la liberté des personnages à qui il a eu l’imprudence de donner le jour dans l’ombre des chroniques du temps.

Ceci est l’avertissement au lecteur qui ouvrira La Tentation de Louise, la suite du Malais de Magellan, sur laquelle je me suis remis à plancher ces dernières semaines. Le premier chapitre, publié ici il y a quelque temps, a été allégé et le texte avance bien. J’espère pouvoir le publier au printemps prochain. Je ne sais pas encore si je vais le proposer ici en feuilleton, parce que je ne cesse de le retravailler. Cette prépublication est à la fois une contrainte bénéfique pour le texte, dont les imperfections sont plus nettes ainsi exposées, et une entrave pour sa fraîcheur. Nous verrons bien. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une copie provisoire, qui sera sans doute amendée et qui n’a pas vocation à circuler. D’éventuels commentaires sont les bienvenus par mail (en bas de la col de droite) La date de publication sur ce blog ISSN 2497-7144 assure le copyright.