2 – Almenêches

Léonard accompagne Clément Marot au couvent d’Almenêches. Une étape au manoir d’Avoise, où il est question de propagation des idées nouvelles. Clément évoque le récit d’un marin Vénitien, auteur du découvrement des Indes supérieures. Les garçons au couvent. La prieure aux yeux jaune d’or. Retour en ville en compagnie d’une jeune nonne.

« S’il t’en a fait la demande, il me paraît difficile de refuser. On ne mécontente pas un client de cet aloi, d’autant qu’il vient de me passer commande d’un nouveau recueil de poèmes. Tu en profiteras pour livrer madame d’Avoise à Radon, c’est sur le chemin. » Léonard cache difficilement sa joie : Maitre du Bois l’autorise à déserter l’atelier trois jours durant pour accompagner Clément Marot à Almenêches, où la duchesse envoie son confident annoncer sa venue. Marguerite souhaite se faire une idée précise de l’état de l’abbaye Notre-Dame d’Almenêches, sur laquelle les rumeurs les plus folles courent la ville depuis des semaines. Au fil des visites à l’imprimerie, qu’il fréquente assidûment lors de ses passages à Alençon, Clément Marot s’est pris d’affection pour Léonard, dont il goûte le caractère enjoué et la curiosité. Sans compter le fait qu’être accompagné d’un jeune artisan lui simplifie la tâche. Le premier valet de la duchesse, c’est son titre officiel, doit voyager sans attirer l’attention, de sorte que l’évêque de Séez ne soit pas informé trop tôt de cette visite surprise. Ce grand débauché aurait tôt fait de rétablir un semblant d’ordre pour complaire à la reine de Navarre.

Marguerite a décidé la veille au soir de se rendre à Almenêches, situé à huit lieues au nord d’Alençon, par-delà la forêt d’Ecouves. Elle est coutumière de ce genre de d’expédition impromptue et ne craint pas les longues chevauchées. N’est-elle pas descendue jusqu’à Madrid quelques années plus tôt pour plaider la cause de son frère François, prisonnier de Charles Quint ? Clément est chargé de lui ouvrir la route, de prévoir une étape pour la mi-journée et d’informer la prieure de son arrivée le lendemain, en petit équipage. Outre le plaisir d’assouvir sa curiosité, d’approcher enfin ces moniales qui défraient la chronique – certaines ont, paraît-il, des enfants en nourrice dans le bourg -, Léonard est ravi de faire halte au manoir d’Avoise, où réside l’énigmatique Jeanne, la bienfaitrice de l’imprimerie, qui vient de se porter caution pour Maitre du Bois, menacé par plusieurs créanciers. Il n’a pas trop de la journée pour se préparer et passer le relais à Gaspard, l’apprenti, qui commence à bien se débrouiller. Les deux messagers doivent partir aux premières lueurs du jour. Léonard dormira chez Guillaume pour être prêt à l’aube. Clément Marot se montre aussi enchanté de rendre visite, au passage, à Jeanne d’Avoise, la belle veuve de Radon, qu’il a croisée une fois ou deux dans les appartements de Marguerite.

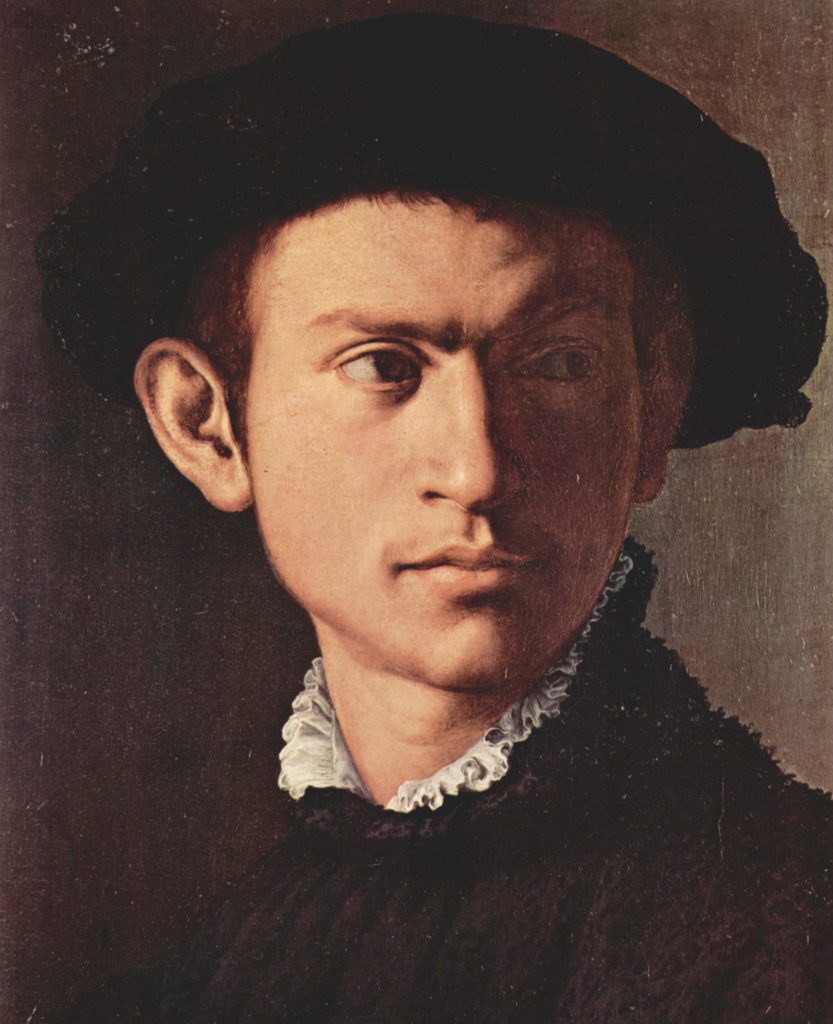

« Tu sais, Léonard, je suis sûr que nous allons parvenir à imposer les caractères romains. Il faut maintenant passer à l’acte. La duchesse nous soutient, tout comme la reine mère, qui veut donner au parler vulgaire une graphie à l’antique. » Clément se veut rassurant par cette fraîche matinée de mai sur le chemin qui borde la forêt d’Ecouves. Il est persuadé que les vieux barbons de la Sorbonne finiront par lâcher prise. Léonard ne demande qu’à partager son enthousiasme en goûtant chaque pas de cette équipée inespérée offerte par le confident de la duchesse. Clément Marot ne propose pas, au premier coup d’oeil, un visage très avenant : un front large, des yeux trop gros et trop ronds, un nez petit et une bouche indistincte, noyée sous une barbe mal taillée, mais ces défauts s’effacent rapidement et après deux ou trois jours de fréquentation il réussit à paraître extraordinairement bon, gentil et même beau. La vivacité de son esprit, capable d’aimanter l’attention de n’importe quelle assemblée, enchante le jeune imprimeur.

Les deux cavaliers ne tardent pas à rejoindre le manoir d’Avoise, annoncé par une longue allée plantée de chênes. Un enfant joue au pied de la tour d’escalier qui se détache de la façade de cette bâtisse élancée couverte d’ardoises. Ce doit être le fils de Jeanne, qui se rue dans la maison pour annoncer les visiteurs. Jeanne d’Avoise paraît sur le pas de la porte, laissant à peine le temps aux cavaliers de descendre de leur monture. Un grand sourire éclaire le visage de la maîtresse de maison, qui reconnait immédiatement les deux visiteurs. « Que me vaut cet honneur, de si bon matin ? ». « Nous sommes venus vous apporter le lot d’Evangiles commandé à maître du Bois » bredouille Léonard, en attachant maladroitement son cheval à l’un des anneaux scellés dans la façade. Clément, lui goûte sans rien dire, au plaisir du moment : l’accueil simple et chaleureux de cette femme sans façons, couverte d’un grand tablier, sous le soleil matinal qui dissipe les derniers lambeaux de brume.

Jeanne les reçoit dans la grande cuisine qui s’ouvre à droite de la tour d’escalier, où elle prépare un gâteau en l’absence de sa cuisinière, et les invite à s’asseoir alors qu’elle reprend, sans retard, le travail de la pâte. Les manches retroussées, les cheveux noués à la va-vite n’altèrent pas la charme naturel de cette maitresse femme, à la voix grave et à l’œil clair, qui pilote seule le domaine d’Avoise depuis la mort de son mari. Jeanne conserve dans cette posture inattendue de pâtissière un savoureux maintien aristocratique qui ravit les garçons. « Ne me dites pas, Clément, que vous avez fait le chemin exclusivement pour me livrer ces Evangiles » lance-t-elle amusée à Marot. « Non, effectivement » répond le valet de Marguerite en souriant « Même si c’eut été un authentique plaisir. Nous filons sur Almenêches, où la duchesse se rend demain pour mettre un peu d’ordre à l’abbaye Notre-Dame. »

« Il est possible qu’il y ait un peu de travail » répond instantanément Jeanne, dont le sens du dialogue enchante Marot, avant d’ajouter, plus grave « mais comment en vouloir à ces moniales, livrées à elles-mêmes depuis la mort de leur abbesse, qui n’ont pour toute autorité qu’un évêque dont la chronique des débauches court tous les chemins du duché ». Jeanne fait partie, avec Marguerite, de ces femmes ulcérées par la désinvolture coupable du clergé, et qui appellent de leurs vœux une sérieuse remise en question de ses mœurs. Conquise par les réflexions du cénacle de Meaux, elle œuvre discrètement à la propagation des idées nouvelles, auxquelles le roi lui-même, croit-on savoir, n’est pas indifférent. Même si François d’Angoulême n’a pas les coudées aussi franches que le souhaiterait sa sœur Marguerite, et doit louvoyer entre son alliance avec le pape en Italie et la perméabilité des princes allemands aux idées neuves.

Mais trêve de bavardages, il est temps de se remettre en selle. Le chemin est encore long jusqu’à Almenêches. Après ce plaisant détour, il faut reprendre par le travers pour rejoindre la Croix-Médavy et dévaler le versant septentrional de la forêt menant à La Ferrière où les parents de Guillaume occupent une grande ferme qui pourra accueillir l’équipage de Marguerite le lendemain. L’accueil est là-aussi chaleureux même si la mère de Guillaume, surprise en train de chantonner alors qu’elle plume une poule sur le pas de la porte, se montre terrorisée à l’annonce du passage de la duchesse le lendemain. Une journée pour tout mettre en ordre, nettoyer la cour, préparer une collation « c’est bien trop peu, c’est bien trop peu. Oh mon dieu, mon dieu ! » se lamente-t-elle. « Ne vous inquiétez pas » sourit Clément « la duchesse sera, au contraire, ravie, de passer un moment dans une ferme de son apanage, qu’elle regrette de ne pas arpenter plus souvent». Il est vrai que sur cette terre grasse des marches de Normandie, les fermes sont plutôt prospères et ont belle allure avec leurs cours carrées et leurs toits de tuiles rousses.

« Il faut que je te confie quelque chose, Léonard, une découverte qui pourrait singulièrement changer la donne face aux sorbonnards » reprend Clément alors qu’ils quittent le couvert de la forêt. « Accroche-toi à ta selle parce que la nouvelle est proprement renversante. La duchesse m’a prêté le mois dernier un petit ouvrage, écrit en italien, offert à sa mère, la reine Louise, par le duc de Mantoue. Il s’agit du récit du découvrement de l’Inde supérieure et des îles Malucques fait par un marin vénitien, Antonio Pigafetta. Je ne suis pas certain que la reine mère, ni la duchesse aient mesuré la portée incroyable de ce récit, et les conséquences qui en découlent. Ce Pigafetta, parti sous les ordres d’un certain capitaine Magellano chercher une nouvelle route pour atteindre les îles Malucques et en prendre possession au nom du roi d’Espagne, prétend être revenu à Séville sans jamais avoir rebroussé chemin. En d’autres termes, il aurait effectué une circumnavigation autour du globe terrestre. Incroyable non ? Le plus étonnant est que ce récit, qui bouleverse notre perception du monde, n’a pour l’heure provoqué qu’une misérable querelle entre Charles Quint et le roi du Portugal, lesquels s’écharpent pour savoir à qui revient la souveraineté des Malucques au regard du traité de Tordesillas. Personne n’a encore réagi officiellement à ce qui apparaissait jusqu’alors comme une vue de l’esprit : la terre est définitivement ronde, et quelques hommes – ils seraient une vingtaine à être revenus – en sont la preuve vivante. »

La lumière commence à décliner lorsque les deux cavaliers découvrent le bourg d’Almenêches, dominé par l’abbaye bénédictine et son imposante abbatiale. Le village fait penser à une couvée de poussins blottie autour d’une grosse mère-poule. Courbatus, morts de faim, mais surtout curieux de pénétrer dans l’enceinte de cette sulfureuse abbaye, Clément et Léonard s’empressent de toquer à la porte de la conciergerie, après avoir confié leurs chevaux à la ferme jouxtant le couvent. C’est sœur Théophanie, une grasse moniale au visage rubicond, qui leur ouvre la lourde porte. D’évidence, la sœur portière ne s’attendait pas à découvrir deux jeunes cavaliers sur le seuil. Les présentations faites, elle bredouille quelques mots de bienvenue, relève sa robe et court chercher la prieure pour faire face à la situation. Clément et Léonard ne sont pas mécontents du branle-bas de combat qu’ils vont vraisemblablement provoquer dans l’abbaye. La soirée s’annonce fort bien.

Sœur Théophanie réapparaît quelques instants plus tard en compagnie de la prieure, une souriante quadragénaire dont le léger voile blanc laisse échapper quelques mèches de cheveux blonds. « Entrez, je vous prie, nous sommes en train de préparer le souper. » Les sœurs, vêtues de simples robes grises – ou s’agit-il de blouses ? – les conduisent dans une pièce rectangulaire, donnant sur le cloître, où s’agitent trois ou quatre moniales autour d’une grande table de bois. « Souhaitez-vous vous restaurer un peu » questionne soeur Geneviève, la prieure, dont Léonard découvre étonné les yeux jaune d’or. « Si cela ne vous ennuie pas nous resterons à l’office, pendant que les sœurs assureront le service au réfectoire. » Les garçons ne demandent pas mieux que de partager une tranche de pâté dans cette salle odorante avec cette énigmatique prieure au débit lent et posé, mais au ton chaleureux et imperceptiblement enjoué, trahissant une sorte de distance bienveillante à l’égard du monde qui l’entoure. « Ainsi la duchesse arrive demain. Les appartements de l’abbesse sont libres, elle pourra s’y installer avec sa dame de compagnie. » Contrairement à ce que les garçons imaginaient, sœur Geneviève n’est nullement troublée par cette visite impromptue, qui aurait pu, logiquement, l’inquiéter. Elle se montre, au contraire, ravie. « J’espère qu’elle nous apporte de bonnes nouvelles, nous attendons la nomination d’une abbesse depuis deux ans maintenant, et je dois avouer que la tâche me dépasse un peu. »

Sœur Geneviève ne semble pas se sentir coupable des errements supposés des trente-sept pensionnaires du couvent, dont on fait des gorges chaudes en ville. De fait, l’atmosphère du lieu ne trahit apparemment aucun laisser-aller, mais révèle plutôt une ambiance familiale, un train domestique amical et familier. Les robes grises et les voiles blancs ne sont peut-être pas conformes aux canons des Bénédictines, mais ces tenues de travail montrent que chacune s’active à une tâche ou à une autre, dans cette communauté singulière. La plupart des moniales sont des filles de famille, dont les parents se sont débarrassés poliment faute de ressources suffisantes pour les doter convenablement. Ces femmes n’ont pas choisi leur condition et tentent de s’en accommoder du mieux qu’elles le peuvent. « Vous me direz demain ce que la duchesse attend de nous » conclut sœur Geneviève alors que les garçons achèvent leur collation « pour l’heure, il est temps pour vous de regagner la ferme, où maître Colin vous trouvera un endroit pour vous reposer. Je vous attendrai après la première messe. »

C’est dans le petit salon de réception de l’abbesse que Sœur Geneviève reçoit Clément le lendemain matin. Elle est cette fois vêtue de noir et pas un cheveu ne dépasse de sa coiffe amidonnée. Léonard n’a pas été convié à cet entretien mais doit se rendre au haras voisin, à une lieue d’Almenêches, pour y préparer quelques chevaux débourrés, appelés à rejoindre les écuries d’Alençon. Clément conduit sans artifice la mission diplomatique que lui a confiée Marguerite, et dont il ne s’est pas complètement ouvert à Léonard : « La duchesse Marguerite est consciente du sort infligé à certaines jeunes filles présentes ici. Elle propose d’en ramener une à la cour d’Alençon, parmi celles qui n’ont pas prononcé leurs vœux naturellement, pour parfaire son éducation et, sait-on jamais, lui ouvrir un avenir moins contraint. Par ailleurs, elle souhaite que les deux sœurs qui ont eu un enfant – elle en est informée – rejoignent en toute discrétion le couvent des Clarisses d’Alençon, avant que la prochaine abbesse ne prenne ses fonctions. » Le visage de soeur Geneviève s’empourpre légèrement mais la prieure reprend vite ses esprits. « Je reconnais la générosité de la duchesse ». Un silence, puis « Je crois savoir quelle moniale lui suggérer pour la cour. Elle va être enchantée, vous l’imaginez. En revanche, ce sera douloureux pour nos deux jeunes mères, qui sont avant tout victimes de leur naïveté et de la fourberie d’une bande de cordeliers de passage l’an dernier. Mais la duchesse a raison, cette situation devenait périlleuse dans le village, où les enfants ont été placés en nourrice ». Clément goûte la franchise de la prieure, une femme décidément étonnante sous ses airs nonchalants, et se réjouit de pouvoir défendre l’intégrité de cette communauté malmenée par la rumeur, lorsque Marguerite lui demandera tout à l’heure de rendre compte de sa mission.

L’équipage de Marguerite se présente de bonne heure aux portes du couvent. La demi-douzaine de soldats qui compose son escorte rejoint Léonard à la ferme, où un dortoir a été préparé près de l’écurie. Et alors que sœur Geneviève et la duchesse entrent en conciliabule, les hommes se dirigent vers la taverne du Pot cassé, pour une soirée d’agapes qui ponctuera parfaitement l’escapade. Clément et Léonard sont de la partie mais s’isolent rapidement dans un coin de la taverne pour partager le récit des évènements de la journée. « Je crois savoir quelle est l’heureuse élue, confie Clément, après avoir raconté par le menu son entretien avec la prieure. Elle s’appelle Louise, je l’ai croisée au détour du cloître. Pas une beauté fatale, mais manifestement une fille de caractère. Le retour sur Alençon va être délicieux. »

Délicieux, ce retour l’est en effet, d’autant que passée la forêt d’Ecouves, la duchesse bifurque vers le château de Longrai, pour rendre visite à sa fille Jeanne qu’elle a confiée à son amie, Aimée de La Fayette, où la fillette est élevée à l’abri du tintamarre de la cour. La jeune Louise de Chauvigny – c’est bien elle qui a été choisie -, excellente cavalière, accompagne les garçons pour les deux dernières lieues qui séparent le pied de la forêt du château d’Alençon. Léonard a cru déceler un buste prometteur sous le flou de la chemise de la jeune fille qui ne revient toujours pas de la chance que lui procure la duchesse et fait preuve d’une grande volubilité, goûtant avec un plaisir communicatif ce chemin vers la liberté. Clément et Léonard en profitent pour la cuisiner discrètement sur les deux moniales appelées à rejoindre les Clarisses. Louise, de bonne composition envers ses deux anges gardiens, ne se fait guère prier. « L’histoire des cordeliers est un habillage convenu avec la prieure pour ne pas envenimer les choses. Mais en fait, les pères sont deux artisans du village, avec lesquels elles ont un peu trop lutiné ». Les garçons sont presque déçus. L’aventure de moines cordeliers abusant d’une nuée de moniales aurait eu de l’allure à la taverne des Sept colonnes, mais une amourette entre villageois et religieuses n’est pas mal non plus. « L’explication est en fait assez simple poursuit Louise, nous ne sommes pas cloîtrées et nous allons et venons régulièrement dans le village. C’est une sorte de compensation au fait qu’aucune d’entre nous, ou presque, n’a choisi de finir ses jours vieille fille » avant d’ajouter, facétieuse, en effleurant le regard de Léonard « mais pour ma part, le prince charmant n’est pas encore apparu. »