«Une fois la commission de sécurité passée, j’ai peur d’être un peu perdu. Ce chantier, c’est une partie de ma vie depuis quinze ans. Une expérience unique, qui m’a permis de côtoyer les plus grands architectes, les meilleurs ouvriers, les compagnons les plus talentueux. » Patrick Régnier ne cache pas son émotion à la veille de la réouverture du château. Cet ingénieur en bâtiment, chargé de préparer la sécurité du public dans le monument, suit le chantier depuis le début des années 90. Et il avoue avoir passé des moments fabuleux « rien qu’à voir travailler les gars », s’arrêtant parfois pour admirer le savoir-faire d’un couvreur qui « taille des ardoises une à une, sur le toit », ou pour apprécier le coup d’oeil d’un tailleur de pierre « capable de retrouver d’un regard sur une façade les pierres qui ont servi à monter les échafaudages il y a cinq cents ans ».

Ce chantier monumental aura pourtant été un invraisemblable casse-tête. Comment, en effet, abriter un musée moderne, accessible à des milliers de visiteurs, dans des conditions de confort et de sécurité maximales, dans un ensemble de bâtiments construit à une époque où les planchers étaient à peine horizontaux, les portes minuscules, et où l’eau courante était inconnue ? Comment restaurer convenablement ces édifices du XVe siècle où chaque clou, chaque pierre, chaque poutre a une histoire, tout en installant une chaudière et une machinerie d’ascenseurs et en créant une librairie et une cafétéria ? Ce projet relevait véritablement de la gageure. Il a fallu en permanence faire des choix, parfois douloureux, accepter de percer un mur de pierre pour faire passer un câble, ou se résoudre à sceller un garde-corps en métal sur une courtine du Moyen Age.

C’est ce travail qu’a coordonné, depuis une quinzaine d’années, la conservatrice du château, Marie-Hélène Jouzeau. Elle ne cache pas qu’il y a parfois eu « des débats vifs » entre les différents maîtres d’oeuvre au moment de rendre les arbitrages les plus délicats, notamment entre l’architecte en chef des Monuments historiques, Pascal Prunet, et l’architecte chargé de la muséographie, Jean-François Bodin. Les choses se sont finalement bien passées, même s’il a souvent fallu faire des compromis, rallonger quelques réseaux pour éviter un obstacle ou accepter d’agrandir une porte pour autoriser le passage des fauteuils roulants.

Celui qui a le plus souffert est sans doute Pascal Prunet, architecte passionnant et passionné, qui défend depuis dix ans chaque feston, chaque soupirail du château des Ducs contre les agressions de la modernité. D’autant que, pour lui, ce château tient un peu d’une affaire de famille. En effet, son père, Pierre Prunet, lui aussi architecte en chef des Monuments historiques, avait déjà travaillé sur l’édifice dans les années 70. A l’adresse des artisans, le mot d’ordre de Pascal Prunet a été simple et constant : conserver autant que possible tous les matériaux d’origine, qu’il s’agisse de bois, de pierre ou de métal, parce que la matière ne se remplace pas. Et ce qui fait l’identité d’un monument, c’est avant tout sa texture.

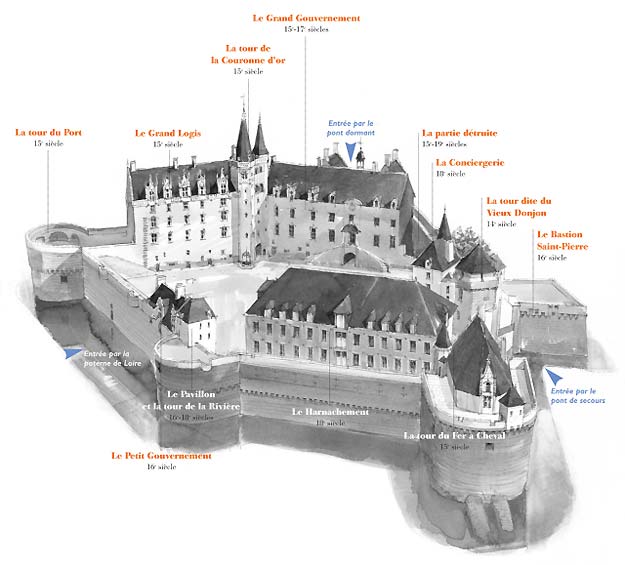

Pour bien comprendre la façon dont il a travaillé, il est impératif d’aller sur les lieux, de se frotter au tuffeau, de balayer une charpente du regard, d’arpenter le chemin de ronde, bref d’en faire le tour. « L’idée directrice a été de redonner sa verticalité au château, explique Pascal Prunet depuis l’entrée principale, d’où émergent les deux flèches de la tour de la Couronne d’or. Il faut savoir qu’à l’origine le château était hérissé de flèches, qui dominaient la table horizontale des courtines. » Outre ses flèches, le monument avait perdu un étage au cours des siècles. La reconstitution des pavillons, sur les tours qui encadrent le pont-levis, lui a permis de regagner 8 mètres et a contribué à restituer l’élan vertical originel.« Pour l’entrée, poursuit l’architecte, nous avons choisi de travailler sur une période située entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, en nous appuyant sur un dessin de Poitevin de 1715, sur lequel on retrouve le  campanile que nous avons reconstruit. » Ce campanile a été réalisé en chêne et taillé de façon traditionnelle par les ateliers Perrault frères, l’entreprise qui a oeuvré sur l’ensemble des charpentes du château. Spécialisée dans ce type de travaux, elle a également planché sur le pont-levis, qui a été remis en état dans sa dernière version, celle du XIXe siècle. Ce pont-levis fonctionne aujourd’hui parfaitement : il peut être relevé en une dizaine de secondes, avec un bruit de chaînes qui ravit les radios et les télévisions, mais ne sera pas utilisé quotidiennement comme c’est le cas à Langeais.

campanile que nous avons reconstruit. » Ce campanile a été réalisé en chêne et taillé de façon traditionnelle par les ateliers Perrault frères, l’entreprise qui a oeuvré sur l’ensemble des charpentes du château. Spécialisée dans ce type de travaux, elle a également planché sur le pont-levis, qui a été remis en état dans sa dernière version, celle du XIXe siècle. Ce pont-levis fonctionne aujourd’hui parfaitement : il peut être relevé en une dizaine de secondes, avec un bruit de chaînes qui ravit les radios et les télévisions, mais ne sera pas utilisé quotidiennement comme c’est le cas à Langeais.

Une particularité à Nantes : en pénétrant dans l’édifice, les visiteurs pourront se rendre compte du décalage qui existe entre le château actuel et celui d’origine, puisque le seuil du petit pont-levis, celui réservé aux piétons, est restitué à son niveau initial, soit 30 centimètres au-dessous du niveau actuel. « Globalement, la cour a pris 30 à 35 centimètres dans le haut et 80 centimètres dans le bas depuis le XVe siècle », précise Pascal Prunet.

Son premier chantier a été la façade du Grand Gouvernement. L’architecte l’évoque devant l’éclatant bâtiment dont la blancheur inonde la cour. Son exposé n’est pas toujours facile à suivre pour le profane, mais il affûte le regard et facilite la compréhension de ce monument composite et parfois déroutant. Cet expert explique comment le Grand Gouvernement, mutilé en 1800 par l’explosion de la tour des Espagnols, a été doté, du côté droit quand on lui fait face, d’une fausse travée. Ce qui a permis de loger un certain nombre d’équipements techniques, notamment les ascenseurs destinés aux handicapés pour gagner les remparts.

Sur cette partie droite, les ouvertures ont la sobriété de l’époque classique, tandis qu’à gauche du grand escalier elles sont, à l’évidence, d’inspiration gothique. « C’est un choix qui avait été fait par mon prédécesseur », ajoute Pascal Prunet, qui souligne toute la difficulté de restaurer un bâtiment qui a connu divers états, ayant été plusieurs fois remanié. Au XIXe siècle, par exemple, en plein retour du gothique, on a remplacé les lucarnes classiques de 1680, qui avaient pris place sur les lucarnes du XVe. Il a donc fallu étudier chaque pierre en détail pour comprendre l’histoire du bâtiment et recomposer un nouvel ensemble. « J’ai eu l’occasion de voir les plans de l’entreprise Lefèvre, qui restaure les façades,commente Patrick Régnier. Chaque pierre est notée, et colorée en fonction de sa nature précise, de son origine. On sait si elle est en tuffeau, en creuil, en richemond ou en granite. »

Quoi qu’il en soit, pour le visiteur, le résultat, assez probant, permet de se faire une idée des différents habillages qu’a connus le palais ducal au cours des siècles. Est-ce bien au pied de ce grand escalier que d’Artagnan a arrêté Fouquet en 1661 sur ordre de Louis XIV ? Pascal Prunet confesse ne pas le savoir précisément, ce grand escalier ayant été construit peu avant ou peu après cette période à la place d’une tour préexistante. Il regrette qu’aucune étude historique d’ensemble n’ait été réalisée avant d’entamer les travaux. Curieusement, en effet, il n’y a pas eu de projet global de restauration. C’est la décision de refondre le musée qui a, en quelque sorte, accéléré les travaux en cours. Etude ou pas, de toute façon les documents manquent cruellement depuis l’explosion de 1800 et la disparition des archives du château. Et il a, par exemple, fallu se laisser guider par le peu d’éléments disponibles pour restituer le blason qui orne la façade du Grand Gouvernement.

A l’articulation de celui-ci et du Grand Logis, l’architecte désigne ensuite la tour de la Couronne d’or. Cette magnifique élévation, percée de loges, qui donne au palais ducal son  aspect Renaissance et le rapproche de certains châteaux de la Loire, comme Blois notamment où vécut Anne de Bretagne. « Je ne serais pas surpris que l’inspiration soit italienne », note Pascal Prunet, qui relève que les loges sont tournées vers le royaume de France. Montrant d’infimes incises dans l’arête de la tour en tuffeau – « une pierre qui ne supporte pas la pauvreté architecturale » -, l’architecte plaide pour l’éclatante blancheur que la restauration a redonnée à l’ensemble. « A l’origine, les joints n’étaient pas apparents, la mode de la pierre nue et patinée nous vient du XIXe siècle. A l’époque, on travaillait sur de grands pans blancs, c’était une lecture lisse avec des arêtes vives, rehaussées de dentelles. Il faut se souvenir que le tuffeau est un parement. Plaqué sur un mur de schiste, il n’excède pas 20 ou 25 centimètres d’épaisseur. » Il est vrai que restaurée, blanchie, surmontée de ses flèches, la tour a très belle allure. Elle redonne à l’ensemble l’apparence de palais qu’il devait avoir à l’origine. Les bâtiments résidentiels à l’intérieur du château se sont, de plus, débarrassés de leur « gangue militaire » pour retrouver leurs atours de palais princier. La verticalité originelle d’allure plus altière restitue ce qu’avaient souhaité les ducs de Bretagne, qui inscrivaient ainsi leur pouvoir sur la ville et rivalisaient avec la cathédrale voisine.

aspect Renaissance et le rapproche de certains châteaux de la Loire, comme Blois notamment où vécut Anne de Bretagne. « Je ne serais pas surpris que l’inspiration soit italienne », note Pascal Prunet, qui relève que les loges sont tournées vers le royaume de France. Montrant d’infimes incises dans l’arête de la tour en tuffeau – « une pierre qui ne supporte pas la pauvreté architecturale » -, l’architecte plaide pour l’éclatante blancheur que la restauration a redonnée à l’ensemble. « A l’origine, les joints n’étaient pas apparents, la mode de la pierre nue et patinée nous vient du XIXe siècle. A l’époque, on travaillait sur de grands pans blancs, c’était une lecture lisse avec des arêtes vives, rehaussées de dentelles. Il faut se souvenir que le tuffeau est un parement. Plaqué sur un mur de schiste, il n’excède pas 20 ou 25 centimètres d’épaisseur. » Il est vrai que restaurée, blanchie, surmontée de ses flèches, la tour a très belle allure. Elle redonne à l’ensemble l’apparence de palais qu’il devait avoir à l’origine. Les bâtiments résidentiels à l’intérieur du château se sont, de plus, débarrassés de leur « gangue militaire » pour retrouver leurs atours de palais princier. La verticalité originelle d’allure plus altière restitue ce qu’avaient souhaité les ducs de Bretagne, qui inscrivaient ainsi leur pouvoir sur la ville et rivalisaient avec la cathédrale voisine.

« Outre la verticalité, l’autre parti pris a été de garder apparentes les traces laissées par les différentes phases de l’histoire du monument », poursuit Pascal Prunet en grimpant l’un des escaliers qui mènent aux remparts. L’architecte montre, au passage, les restes de la tour gallo-romaine qui apparaissent au sous-sol de l’ancien donjon. « Mais nous avons également dû traiter les lacunes (1). On ne peut tout de même pas redonner un bâtiment sans l’achever », ajoute-t-il en passant devant le pignon métallique du Grand Gouvernement qui ferme la fausse travée où sont logés les ascenseurs. Autre création contemporaine qui marque ce secteur mutilé : le jardin en amphithéâtre. Imaginé par le service « espaces verts » de la ville, il habille le parcours qui conduit aux remparts. Très vite, en accédant aux courtines côté ville, on se retrouve ainsi à couvert, sous l’ombre protectrice de la magnifique charpente d’une des tours qui domine l’entrée du château. C’est l’une des originalités de ce cheminement exceptionnel proposé au public sur les remparts : une partie de la promenade est couverte… comme c’était déjà le cas au XVIIe siècle. Mais les larges ouvertures percées dans la muraille pour laisser passer les bouches à feu permettent sans souci d’admirer le paysage nantais. On le découvre alors sous des angles nouveaux. Sans conteste, le circuit des remparts, long de plus de 500 mètres, offre un panorama inédit de Nantes.

« Il est judicieux d’avoir désenclavé le château », confie encore Pascal Prunet, ravi de la création des deux nouvelles entrées. Depuis le circuit des remparts, on surplombe ces entrées qui permettront au public de pénétrer dans la cour par un pont et d’en sortir par un autre. Mais leur création n’a pas non plus été simple. Pour le pont du Secours, par exemple, un long débat a agité les spécialistes. A quel niveau fallait-il placer la tête de pont : celui du XVe siècle, du XVIIe ou du XIXe, tous de hauteurs différentes ? « Il faut savoir que la rue Prémion est une création du XIXe siècle, précise l’architecte. A l’origine, les douves étaient beaucoup plus larges et couraient vers la cathédrale. »

Grand nombre de problèmes ont surgi sur le chantier, en fonction des découvertes, au fil des travaux. Il suffisait, pour le mesurer, d’observer l’empressement des entreprises autour de l’architecte en chef des Monuments historiques lors de ses visites hebdomadaires, qui un plan à la main, qui une question sur les lèvres. C’est ainsi que certaines décisions ont dû être prises à chaud, dans l’urgence. Une situation stressante qui s’est encore accentuée à la fin du chantier.

Ce papier de votre serviteur a été publié le 01/02/2007 dans un hors série du Point consacré à la réouverture du château des ducs de Bretagne après plusieurs années de travaux. Il est ici sauvé, pour mémoire (et pour le plaisir) avant qu’il ne disparaisse du site web du journal.

Illustrations : DR

Difficile de passer quelques jours à Londres sans faire un saut charing cross road, la rue des bouquinistes, à la lisière de Soho et de Covent garden. De bouquinistes et de libraires il n’en reste malheureusement plus guère, l’Angleterre n’échappant pas à l’hémorragie qui vide les villes de leurs librairies. Depuis quelques années deux bookshops disparaissent chaque semaine au Royaume-Uni. Marks and Co, la boutique rendue célèbre par Hélène Hanff et son délicieux 84 Charing cross road, n’a pas résisté à la désaffection des amateurs de livres anciens, même si, pour l’heure, le 84 est inoccupé.

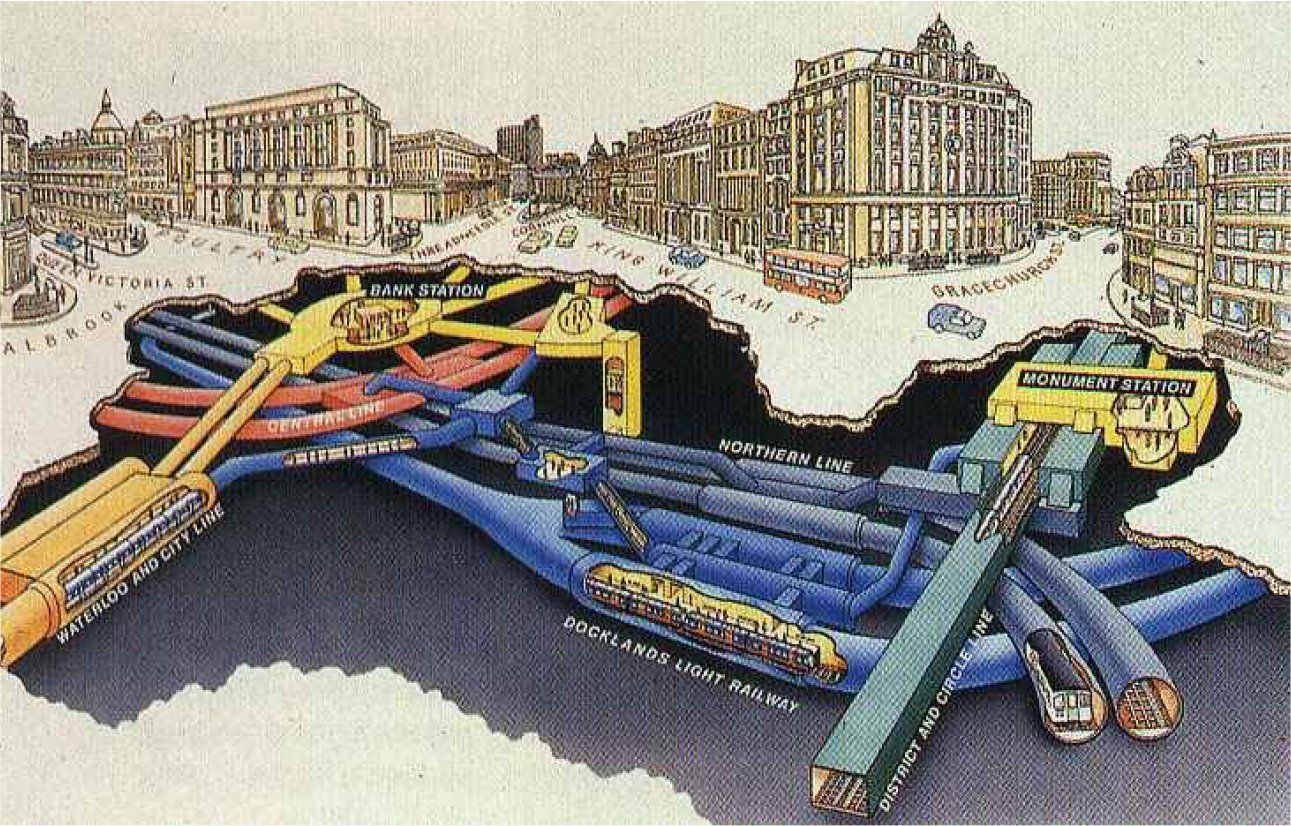

Difficile de passer quelques jours à Londres sans faire un saut charing cross road, la rue des bouquinistes, à la lisière de Soho et de Covent garden. De bouquinistes et de libraires il n’en reste malheureusement plus guère, l’Angleterre n’échappant pas à l’hémorragie qui vide les villes de leurs librairies. Depuis quelques années deux bookshops disparaissent chaque semaine au Royaume-Uni. Marks and Co, la boutique rendue célèbre par Hélène Hanff et son délicieux 84 Charing cross road, n’a pas résisté à la désaffection des amateurs de livres anciens, même si, pour l’heure, le 84 est inoccupé. Cela faisait une éternité que je n’avais pas mis les pieds à Londres. Le charme britannique opère toujours dans les rues de la ville, où le kitch british est toujours roi, qui s’expose dans les vitrines, sur les vêtements, comme une sorte de pied de nez éclatant à la grisaille du ciel. Mais la ville respire mal, étouffée par une circulation oppressante – ce « traffic jam » si bien nommé – et victime d’un urbanisme désordonné. Seul le quartier bobo de Chelsea, à l’Ouest semble avoir échappé à la frénésie de constructions qui dévore le centre et la rive sud de la Tamise du côté de la City.

Cela faisait une éternité que je n’avais pas mis les pieds à Londres. Le charme britannique opère toujours dans les rues de la ville, où le kitch british est toujours roi, qui s’expose dans les vitrines, sur les vêtements, comme une sorte de pied de nez éclatant à la grisaille du ciel. Mais la ville respire mal, étouffée par une circulation oppressante – ce « traffic jam » si bien nommé – et victime d’un urbanisme désordonné. Seul le quartier bobo de Chelsea, à l’Ouest semble avoir échappé à la frénésie de constructions qui dévore le centre et la rive sud de la Tamise du côté de la City.