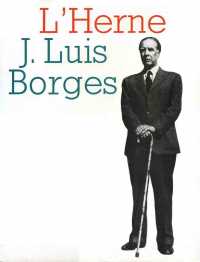

Les cahiers de l’Herne ont eu l’excellente idée de réimprimer le numéro consacré à Jorge Luis Borges, épuisé depuis un demi-siècle (1964). Une somme de témoignages, de regards croisés, qui nous permet de faire connaissance avec le Borges intime, notamment sous la plume de ses meilleurs amis. Impossible évidemment de résumer en une courte note la richesse de cet ouvrage de 464 pages. Pour les lecteurs qui n’auraient pas encore eu la chance de fréquenter cet auteur vertigineux, voici quelques extraits d’un jeu auquel lui a demandé de se livrer l’une de ses connaissances, Carlos Peralta en commentant, au débotté quelques mots choisis. L’entretien, titré « l’électricité des mots » se déroule à l’hôtel Cervantes de Buenos Aires. Borges s’y prête volontiers, amusé.

INDIVIDU : Je me souviens du traité de Spencer, le philosophe anglais. Spencer pensait l’individualisme à un tel extrême qu’il s’opposait à la monnaie officielle et considérait que chaque personne devait frapper sa propre monnaie. Il rejetait également les armées des Etats, et pensait, sans doute, que les armées appartenant à de petites compagnies privées étaient ce qu’il y avait de mieux. Qu’aurait-il pensé en voyant l’Angleterre nationaliser les chemins de fer ! Peut-être que les compagnies nationalisées deviennent lentes et coûteuses, comme cela s’est produit aussi en Argentine. Je me souviens que mon père se définissait politiquement comme un anarchiste individualiste. Et je crois que moi aussi je me définis comme un anarchiste individualiste.

DIEU : Je dirais que l’idée de Dieu, d’un être sage, tout-puissant, et qui, de plus, nous aime, est une des créations les plus hardies de la littérature fantastique. Je préférerais, malgré tout, que l’idée de Dieu appartint à la littérature réaliste.

FEMMES : Avec une certaine tristesse, je découvre que toute ma vie je l’ai passée à penser à une femme ou à une autre. J’ai cru voir des pays, des villes, mais il y a toujours quelque femme pour faire écran entre les objets et moi. Il est possible que j’eusse aimé qu’il n’en fut pas ainsi : j’aurais préféré me consacrer entièrement à la jouissance de la métaphysique, ou de la linguistique ou à tout autre matière.

MORT : La pensée de la mort, je la recherche pour me consoler des difficultés et des choses fâcheuses. Devant n’importe quel malheur, je pense que j’ai encore à vivre une expérience complètement neuve. Je crois qu’on devrait se sentir excité devant une telle chose, le passage à quelque chose de fondamentalement distinct, à quelque chose qui – à moi du moins – ne m’est jamais arrivé. Non pas pour les châtiments ou les récompenses – ce serait puéril – : parce que s’ouvre une vie nouvelle, ou qu’il n’y a rien, et cela aussi, ce serait nouveau.

CELEBRITE : Pour le peu que j’en connais, c’est une incommodité. L’homme célèbre ne se reconnait pas tout à fait en celui que voient les autres. Cela n’améliore personne. Bien sûr, l’obscurité aussi doit être incommode, et aussi la célébrité ne peut être enviable que pour qui ne l’a pas encore eue.

TEMPS : J’ai pensé ou écrit tellement sur le temps… Mais je vais vous raconter une anecdote : un philosophe argentin et moi, nous conversions au sujet du temps, et le philosophe dit : « Dans ce domaine, on a fait de gros progrès ces dernières années. » et moi j’ai pensé que si je lui avais posé une question sur l’espace, sûr qu’il me répondait : « Dans ce domaine, on fait de gros progrès ces derniers cent mètres. »

Vous vous rendez compte : alors on attend jusqu’à la fin du mois, voilà qu’on sait tout sur le temps…

NB : ce billet a été publié une première fois en mai 2014.