La revue ArMen propose, dans sa dernière livraison, un dossier fort instructif sur la Bretagne toilière. La Bretagne connut en effet à la Renaissance une période de relative prospérité grâce à la culture et à la transformation du lin et du chanvre. Les voiles et les cordages de chanvre breton s’exportaient dans toute l’Europe, notamment en Espagne pour équiper les navires partant sillonner les mers du globe. ArMen nous apprend à cette occasion que les enclos paroissiaux sont une forme d’expression de la richesse apportée par les toiles.

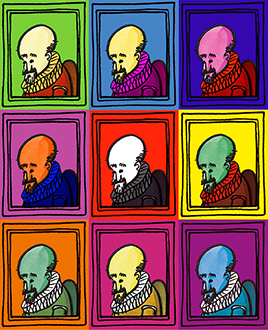

C’est, somme toute, assez logique. Les périodes correspondant bien (XVIe et XVIIe) tout comme la répartition géographique des cultures. “Les zones littorales du Léon et du Trégor, avec leurs terres recouvertes d’un loess de qualité, un peu acides et suffisamment humides, sont celles qui ont fait la part belle au lin.” Et les plus beaux enclos paroissiaux, à l’image de Saint-Thégonnec (photo) ou de Guimiliau, sont situés dans le nord-Finistère. Rappelons pour les étourdis qu’un enclos paroissial est un ensemble architectural élevé autour d’une église. C’est un domaine sacré constitué, outre l’église, de trois éléments : une entrée monumentale, un calvaire et un ossuaire. Il est souvent orné d’un chapelet de statues de pierre assez baroque (photo) reflétant le goût et l’art populaire de l’époque. Il est dit aussi que les enclos avaient pour vocation de réenchanter le catholicisme à l’époque de la contre-réforme.

Cette affaire de toile me renvoie à une histoire fabuleuse, celle de Pierre Malherbe, fils de négociant toilier de Vitré, auteur du premier tour du monde par voie terrestre au XVIe siècle.

Ce Pierre Malherbe croisé pour la première fois à Pondichéry dans un récit sur l’aventure des Français en Inde publié par les éditions Kailash et retrouvé quelques années plus tard sous la plume de Roger Faligot. Les sept portes du monde (Plon) retracent l’incroyable itinéraire de ce Marco Polo breton, envoyé comme apprenti négociant en Espagne, qui commence son périple au Mexique et l’achève en Inde dans les palais du grand Moghol Akbar après une traversée épique du Pacifique. Le marchand de toiles bretonnes s’était au fil du voyage transformé en négociant en pierres précieuses, se garantissant ainsi les moyens du voyage et s’assurant le commerce des princes.