On a la superstition du style. Ceux qui sont affectés de cette superstition entendent par le mot style non point la représentation effective ou l’irreprésentabilité d’une page, mais les subtilités apparentes de l’écrivain, à savoir ses comparaisons, son acoustique, les aventures de sa ponctuation et de sa syntaxe. Ils sont indifférents à sa propre faculté de convaincre ou à sa propre émotion ; ils recherchent les prouesses techniques qui leur notifieront si ce qui est écrit a le droit ou non de leur être agréable. Ils ont entendu dire que l’emploi des adjectifs ne doit pas être trivial et ils prétendront qu’une page est mal écrite si elle ne contient pas de surprises à la jointure des adjectifs et des substantifs, quand bien même l’impression d’ensemble serait déjà réalisée. Ils ont entendu dire également que la concision est une vertu et ils trouvent concis celui qui se répand dans dix courtes phrases mais on point celui qui régit le flot d’une longue période. On leur a dit que la répétition rapprochée de quelques syllabes est pure cacophonie et, dans la prose, ils feindront d’en être affectés même si en poésie, ce même effet leur procure un plaisir tout particulier, lequel, je présume, est également un simulacre. Cela veut dire qu’ils n’accordent guère de crédit à l’efficacité du mécanisme mais tout simplement à la complication de ses éléments.

Cette superstition est tellement répandue que personne n’osera envisager l’absence de style dans les livres qui émeuvent, raison de plus si ce sont des livres du passé. On attribue toujours un style excellent aux bons livres, et cette attribution qui va de soi pour les lecteurs inconditionnels, ne correspond presque jamais aux intentions de l’auteur. Que le Quichotte nous serve d’exemple. Devant l’excellence irrécusable de ce roman, la critique espagnole lui attribue des qualités de style qui paraîtront mystérieuses à plus d’un. Il suffit, en vérité, d’examiner de près quelques paragraphes de ce grand livre pour se rendre compte que Cervantès n’était pas un grand styliste (tout au moins dans le sens actuel du terme, acoustico-ornemental) et que les destins de Sancho et de don Quichotte le préoccupaient beaucoup trop pour qu’il puisse se laisser distraire par sa propre voix. (…) Groussac pense que « si l’on doit décrire les choses comme elles sont, force est de confesser qu’une bonne moitié de l’œuvre est gauche et négligée, ce qui justifie amplement ce caractère d’humble langage que lui attribuaient les rivaux de Cervantès. Et je ne me réfère pas seulement aux impropriétés verbales, aux intolérables répétitions et calembours, ni aux déchets de grandiloquence pesante qui nous assomment, mais à la texture presque toujours défaillante de cette prose en forme de propos de table. » Propos de table, prose conversée et non déclamée, telle est la langue de Cervantès et il ne lui manque rien. J’imagine que cette même observation pourra rendre justice à l’œuvre de Dostoïevski, à celle de Montaigne ou à celle de Samuel Butler. (…)

Cette superstition est tellement répandue que personne n’osera envisager l’absence de style dans les livres qui émeuvent, raison de plus si ce sont des livres du passé. On attribue toujours un style excellent aux bons livres, et cette attribution qui va de soi pour les lecteurs inconditionnels, ne correspond presque jamais aux intentions de l’auteur. Que le Quichotte nous serve d’exemple. Devant l’excellence irrécusable de ce roman, la critique espagnole lui attribue des qualités de style qui paraîtront mystérieuses à plus d’un. Il suffit, en vérité, d’examiner de près quelques paragraphes de ce grand livre pour se rendre compte que Cervantès n’était pas un grand styliste (tout au moins dans le sens actuel du terme, acoustico-ornemental) et que les destins de Sancho et de don Quichotte le préoccupaient beaucoup trop pour qu’il puisse se laisser distraire par sa propre voix. (…) Groussac pense que « si l’on doit décrire les choses comme elles sont, force est de confesser qu’une bonne moitié de l’œuvre est gauche et négligée, ce qui justifie amplement ce caractère d’humble langage que lui attribuaient les rivaux de Cervantès. Et je ne me réfère pas seulement aux impropriétés verbales, aux intolérables répétitions et calembours, ni aux déchets de grandiloquence pesante qui nous assomment, mais à la texture presque toujours défaillante de cette prose en forme de propos de table. » Propos de table, prose conversée et non déclamée, telle est la langue de Cervantès et il ne lui manque rien. J’imagine que cette même observation pourra rendre justice à l’œuvre de Dostoïevski, à celle de Montaigne ou à celle de Samuel Butler. (…)

La page parfaite, celle dont on ne saurait altérer un seul mot sans préjudice est la moins durable de toutes. Les mutations de la langue font disparaître les nuances et les significations latérales ; la page soi-disant parfaite est celle qui renferme ces subtiles valeurs et qui se détériore le plus facilement. Inversement la page qui a vocation d’immortalité peut traverser le feu inquisitorial des inimitiés, des errata, des traductions approximatives, des lectures distraites, des incompréhensions, sans perdre son âme dans ces épreuves.

Jorge Luis Borgès, articles non recueillis, Le style et le temps, pl vol 1, 925/927

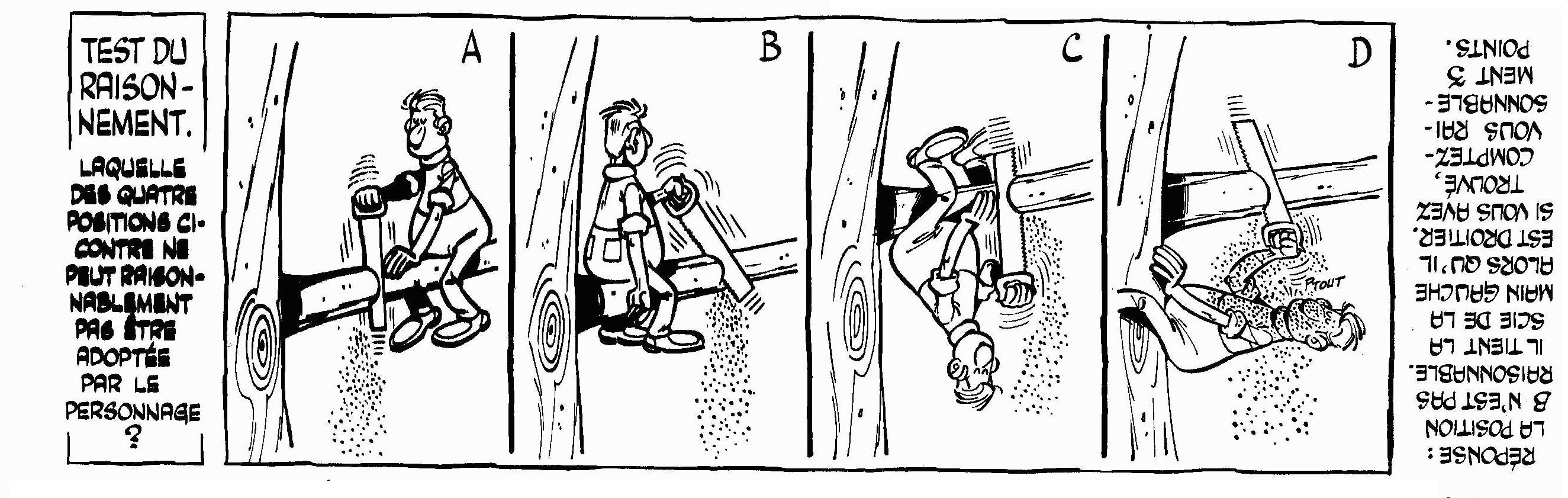

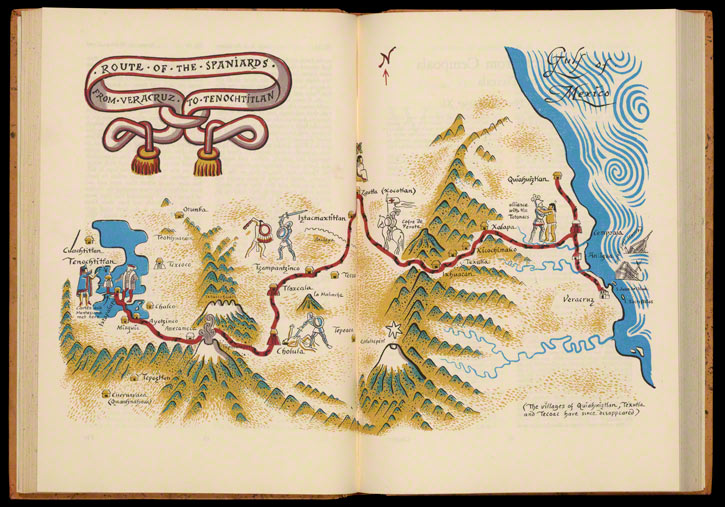

Illustration : improbables libraires