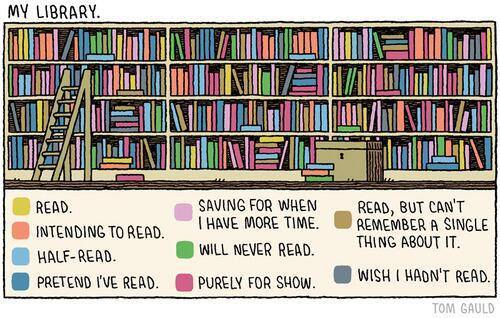

Lectures contraintes, livres en retard, ouvrages en cours … la liste des lectures à venir pourrait être parasitée par une série de mauvaises raisons. Par bonheur, je ne souffre d’aucun scrupule à l’heure d’ouvrir un bouquin. Je peux laisser un livre en route, mener plusieurs lectures de front (c’est toujours le cas), tout laisser tomber pour dévorer un roman. C’est selon.

Il arrive toutefois un moment où la bibliothèque touche ses limites, même si Anton Tchékhov et Jane Austen sont venus l’enrichir avec les fêtes. Il faut donc penser à inviter de nouveaux pensionnaires. Ce billet a donc pour fonction de me servir de pense-bête, pour y retrouver quelques auteurs, quelques titres, qui manquent parmi les hôtes de la maison et qu’il me plairait de lire cette année.

La psychanalyse du feu de Bachelard (L’Air et les songes est mon livre des nuits en ce moment, troublant et fascinant).

Les âmes mortes de Gogol. (aprés Tchekov et Dostoïevski, je ne crois pas pouvoir échapper à Gogol).

Monsieur Nicolas de Restif de la Bretonne (autant pour le document que pour l’oeuvre, sans doute parce que je suis en train d’achever les historiettes de Tallemant des Réaux, entamé il y a des années. Et puis ce nom m’intrigue).

Côté oeuvres contemporaines, j’attendrai un an ou deux, comme d’habitude pour le dernier Houellebecq. Mon ami Jacques me dit, en revanche, le plus grand bien d’Ouragan de Laurent Gaudé :

“Petit rappel Laurent Gaudé est celui qui a écrit “ La mort du roi Tsongor “ récit épique ou le sens grandiose de l’auteur peut complètement s’exprimer lors de la description de vieilles batailles improbables, inoubliable ! Cette fois ci “Ouragan “ nous emporte du coté de la Louisiane ou Josephine, négresse depuis près de cent ans va enfin pouvoir partir dignement ! et ou les hommes et les femmes vont se perdre au milieu de l’eau qui monte, attention c’est humide, c’est torrentiel, et il n’y a que ceux qui ont le courage d’aller jusqu’au bout qui seront sauvés . C’est un récit qui écarte les nuances et les faux semblants afin de ne laisser transpirer que la finesse, et la profondeur des sentiments . Un seul conseil ; oubliez vos peurs profondes, a ce moment là elles deviennent inutiles !”

“Petit rappel Laurent Gaudé est celui qui a écrit “ La mort du roi Tsongor “ récit épique ou le sens grandiose de l’auteur peut complètement s’exprimer lors de la description de vieilles batailles improbables, inoubliable ! Cette fois ci “Ouragan “ nous emporte du coté de la Louisiane ou Josephine, négresse depuis près de cent ans va enfin pouvoir partir dignement ! et ou les hommes et les femmes vont se perdre au milieu de l’eau qui monte, attention c’est humide, c’est torrentiel, et il n’y a que ceux qui ont le courage d’aller jusqu’au bout qui seront sauvés . C’est un récit qui écarte les nuances et les faux semblants afin de ne laisser transpirer que la finesse, et la profondeur des sentiments . Un seul conseil ; oubliez vos peurs profondes, a ce moment là elles deviennent inutiles !”

Une excellente lectrice me recommande également un titre paru l’an dernier chez Zulma : “j’ai découvert récemment un roman de Karinthy (Ferenc, le fils), Epépé — fable philosophique plus ou moins satirique sous forme de récit de voyage, mais surtout une histoire prenante comme un rêve que l’on aurait fait, mais pleine de rebondissements, de suspense …” Ce n’est pas précisément une nouveauté, mais la nouveauté est, pour dire le vrai, un critère qui a toujours échappé à ma perspicacité.

Pascale et M. Court semblant d’accord pour ne pas recommander le Samarcande d’Amin Maalouf, nous nous en passerons volontiers.

Voilà, voilà, ce pense-bête décousu peut évidemment être complété. Et pour les grands lecteurs qui apprécient les notes de lectures charpentées, une recommandation, le blog de Brumes (sur la col de droite). C’est du lourd, au bon sens du terme. Bonnes lectures.