Le jeudi 10 août 1944, l’armée allemande est en déroute. Elle reflue sur Bouvron, au centre de la Loire-Inférieure, bousculée par l’avancée de l’armée américaine, qui, dit-on, vient d’arriver à Blain, la ville voisine. Dans Bouvron, on trépigne d’impatience, on prépare les drapeaux, on descend à la cave chercher les bouteilles : la libération tant attendue n’est plus, d’évidence, qu’une question d’heures. Las, les Américains ne viendront pas et le rêve tourne rapidement au cauchemar. Les Allemands se réorganisent, réinvestissent le bourg dès le vendredi et les habitants comprennent très vite, au son des canons crachant leurs obus de part et d’autre, qu’ils se trouvent sur une ligne de front en train de se constituer.

De fait, l’armée américaine, qui n’a pas réussi à passer la Vilaine à La Roche-Bernard, reprend son souffle sur la rive nord du canal de Nantes à Brest et concentre ses forces sur la libération de Nantes. Les Allemands en profitent pour faire sauter les ponts sur le canal, dessinant ainsi une courbe partant de l’embouchure de la Vilaine et descendant sur la Loire. Bouvron et Savenay sont pris au piège, alors que Fay-de-Bretagne, dont on aperçoit le clocher au loin, est libre.

Au sud du fleuve, la situation est encore plus tendue. Les Allemands s’accrochent quelques jours face à Nantes, avant de se replier progressivement sur le pays de Retz. Mais les combats sont rudes et traduisent la détermination allemande à protéger, coûte que coûte, Saint-Nazaire et sa base sous-marine. Des combats meurtriers opposent les premiers bataillons de FFI constitués à la hâte et l’armée allemande à Saint-Etienne-de-Montluc, au Temple-de-Bretagne. Les Allemands coulent des navires à hauteur du Pellerin pour entraver la navigation sur la Loire.

Echaudés par les lourdes pertes qu’ils ont subies à Brest, les Américains comprennent qu’ils auront toutes les peines du monde à reprendre la ville portuaire et acceptent tacitement la constitution d’un réduit allemand provisoire au bord de l’Atlantique. Ce qui leur donne les mains libres pour pouvoir poursuivre leur course vers l’est. Le scénario est d’ailleurs comparable à Lorient et à La Rochelle. Début septembre, la ligne de front est stabilisée et la poche de Saint-Nazaire constituée. Près de 130 000 civils sont ainsi enfermés sur un périmètre de 1 800 kilomètres carrés, où se sont réfugiés 32 000 soldats allemands.

Commence alors une interminable attente durant laquelle les habitants de l’ouest du département, privés de tout contact avec l’extérieur, vont subir une occupation de plus en plus dure, alors que le reste du pays danse et fête la paix retrouvée. La situation est d’autant plus dramatique pour les “empochés”, comme on les surnomme rapidement, que la ville de Saint-Nazaire,”où il ne reste plus un chat, plus un chien”, selon l’amiral Dönitz, le patron des U-Boote, a été complètement détruite par les bombardements américains de 1943 et que les campagnes avoisinantes débordent de réfugiés. On s’entasse dans les fermes, on pousse les meubles, on aménage les étables. Et de nouveaux réfugiés affluent en septembre, chassés de la zone tampon, du no man’s land qui s’institue peu à peu, où les patrouilles des deux camps s’accrochent régulièrement.

Forteresse.

A Saint-Nazaire, seule la base sous-marine, qui est devenue le coeur de la forteresse allemande, et que Hitler a demandé de défendre jusqu’au dernier homme, tient encore debout. Faute de sous-marins – il ne reste plus que trois U-Boote en août 1944 -, la base a été transformée en centre logistique où sont installés une centrale électrique, un hôpital, une boulangerie et, dit la rumeur, deux ou trois années de vivres. L’armée allemande n’est pas, pour autant, extrêmement vaillante. Composée de soldats âgés, de “malgré-nous” alsaciens rescapés de la campagne de l’Est, elle souffre rapidement, comme la population, d’isolement et de pénuries en dépit des réquisitions musclées qui se multiplient dans les campagnes.

De l’autre côté du front, la situation matérielle des assiégeants n’est, il est vrai, guère plus enviable. Les Forces françaises de l’intérieur, qui ont rassemblé 15 000 hommes sur la centaine de kilomètres que compte la ligne de démarcation, sont équipées de bric et de broc. Vêtus de pantalons de la Kriegsmarine, de chaussures britanniques et de blousons américains, avec de l’armement allemand récupéré, y compris des chars Tigre, ils campent parfois dans des huttes le long des cours d’eau. Mais, en dépit du froid, de la neige et du vent qui sévissent durant l’hiver 1944, ils sont du côté de la victoire, et soutenus par l’armée américaine, alors que les empochés, victimes à la fois de la fébrilité allemande et des bombardements alliés, s’inquiètent chaque jour un peu plus de la tournure que vont prendre les événements.

A l’automne, les Allemands comprennent qu’il va leur être extrêmement difficile de tenir au milieu d’une population de plus en plus démunie et négocient l’évacuation de plusieurs milliers de réfugiés. Les Américains ne sont pas très favorables à cette évacuation, considérant que cette population civile affamée est un fardeau opportun pour l’armée allemande. Une trêve est toutefois décidée. La voie ferrée, qui avait été coupée, est remise en état à Cordemais et plusieurs trains bondés sont autorisés à quitter la poche pour gagner Nantes, en octobre, puis en janvier. Soumis à une sorte de double peine, les réfugiés découvrent alors avec stupeur qu’ils sont considérés comme des collaborateurs par une partie de la population libérée. Il est vrai que les empochés vivent une situation ubuesque : ils obéissent à une administration qui n’existe plus à l’échelle du pays. Le sous-préfet de Saint-Nazaire est toujours en place et ce sont les lois de Vichy qui s’appliquent sur le périmètre de la poche, alors que la République est instaurée à quelques kilomètres.

Pénurie.

Pendant que le général de Gaulle fête le 14 janvier 1945 la libération à Nantes, les autorités de Saint-Nazaire impriment des timbres aux couleurs de la chambre de commerce pour pouvoir faire circuler le courrier dans le réduit nazairien. Les difficultés d’approvisionnement sont telles dans cette poche oubliée qu’un technicien est autorisé à franchir la ligne pour aller chercher dans le Jura des tubes de chlore afin de purifier l’eau potable, qui commence à manquer. Tout fait défaut dans la poche : il n’y a plus d’électricité, plus de carburant, plus de pneus pour les vélos, plus de vêtements. Et les soldats allemands répartis sur la ligne de front, qui souffrent eux aussi, se font de plus en plus exigeants auprès des paysans pour obtenir qui une motte de beurre, qui une poule ou une bicyclette. C’est le règne de la débrouille, même si quelques pêcheurs de Loire, qui assurent au péril de leur vie la liaison entre les FFI et les résistants de la poche, parviennent de temps à autre à apporter quelques denrées pour améliorer l’ordinaire.

Percée.

Seule La Baule, où se sont installés le commandement allemand et les autorités françaises, semble à l’abri du besoin. C’est d’ailleurs depuis l’aérodrome d’Escoublac que décolle régulièrement, à la nuit tombée, un avion léger de reconnaissance qui assure un dernier lien avec Berlin. Cet avion rapporte même à Noël une maquette de V2 pour entretenir le moral des troupes à Saint-Nazaire. Certains officiers allemands croient encore, en effet, la victoire possible grâce à la mise au point d’armements nouveaux, dont Berlin fait miroiter la création en ce rude hiver 1944. Une publication hebdomadaire, la Festung, entretient également l’illusion d’un retournement de situation, notamment pendant la contre-offensive des Ardennes, et vante l’héroïsme des défenseurs de Saint-Nazaire. Les Allemands tentent d’ailleurs une percée, quelques jours avant Noël, au sud de la Loire, et réussissent à avancer de quelques kilomètres à hauteur de La Sicaudais. Mais cette percée sera sans lendemain et l’artillerie américaine donne de la voix dans les jours qui suivent pour araser tous les points d’observation qui subsistent sur la ligne de front. La plupart des clochers tombent, s’ils ne sont déjà à terre.

Les Allemands ne désarment pas pour autant et les échanges d’obus se poursuivront jusqu’au début du mois de mai.”En avril, se souvient Emile Maillard, agriculteur à la retraite à Bouvron, qui avait 15 ans à l’époque,un éclat d’obus américain a tué notre jument, qui se trouvait dans un pré à quelques pas d’un canon allemand. Nous l’avons dépecée avec l’aide d’un ami boucher et nous avons livré la viande aux Allemands, qui avaient réquisitionné une de nos bêtes, en la faisant passer pour du boeuf. Ils n’y ont vu que du feu.” La tromperie sur la viande de cheval ne date pas d’aujourd’hui.

En dépit du faible moral de ses troupes, le général Junck, qui commande la place, ne veut pas céder. Hitler lui a demandé de tenir Saint-Nazaire jusqu’au bout, il tiendra parole : les Américains qui se présentent à Cordemais le 7 mai 1945 pour négocier la reddition allemande sont estomaqués de s’entendre répondre que Saint-Nazaire n’a pas reçu d’ordre de capitulation. Il faudra quatre rencontres, les 7 et 8 mai, pour que le général Junck accepte finalement, le 8 mai, à 13 heures, de signer la reddition.

Ce n’est que le 11 mai, trois jours après avoir négocié cette signature avec les Américains – les Allemands ne voulaient pas s’humilier à discuter avec les Français – que la dernière zone occupée en Europe rendra les armes, sur le champ de courses de Bouvron. Le calvaire n’est pas fini pour autant. Comme on soupçonne que de nombreux collaborateurs ont pu se réfugier dans la poche, l’état de siège, interdisant toute entrée et toute sortie aux habitants, sera maintenu jusqu’au samedi 9 juin 1945.

Ce texte a été publié dans les colonnes du Point en mars 2013. Je le redonne aujourd’hui pour fêter l’anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe, le 11 mai 1945, à Bouvron, Loire-Inférieure.

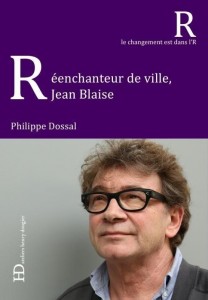

Reçu le premier exemplaire du petit dernier. Le livre est annoncé en librairie pour le 21 mai. Un petit extrait pour fêter cette parution : un passage du chapitre consacré aux Allumées, manifestation qui a bousculé Nantes pendant six ans, durant six nuits, de six heures du soir à six heures du matin, et dont s’est inspirée la Nuit blanche parisienne. Qu’il me soit permis de remercier ici Marie et Pascale pour leur amicale et bienveillante relecture. Et bien sûr tous les témoins qui m’ont permis de recomposer cet itinéraire singulier. Ce récit, forcément lacunaire, est une forme d’hommage rendu à Nantes par un petit gars d’Alençon qui a découvert sur les bords de la Loire comment l’art pouvait s’emparer de l’espace public, comment les cultures venues d’ailleurs pouvaient questionner, bousculer et enrichir nos représentations.

Reçu le premier exemplaire du petit dernier. Le livre est annoncé en librairie pour le 21 mai. Un petit extrait pour fêter cette parution : un passage du chapitre consacré aux Allumées, manifestation qui a bousculé Nantes pendant six ans, durant six nuits, de six heures du soir à six heures du matin, et dont s’est inspirée la Nuit blanche parisienne. Qu’il me soit permis de remercier ici Marie et Pascale pour leur amicale et bienveillante relecture. Et bien sûr tous les témoins qui m’ont permis de recomposer cet itinéraire singulier. Ce récit, forcément lacunaire, est une forme d’hommage rendu à Nantes par un petit gars d’Alençon qui a découvert sur les bords de la Loire comment l’art pouvait s’emparer de l’espace public, comment les cultures venues d’ailleurs pouvaient questionner, bousculer et enrichir nos représentations.