Ci-dessous un article de Pascale Robert-Diard publié le 9 septembre sur le site du Monde, où l’on apprend notamment qu’il existe en France une “brigade de répression la délinquance astucieuse”. Ce qui est exact. Comme je suis abonné, je ne sais pas si tout le monde peut en profiter, ce qui serait dommage. C’est une véritable histoire policière. . Le Monde me pardonnera, je pense, ce partage puisqu’il en donne la possibilité via les réseaux sociaux.

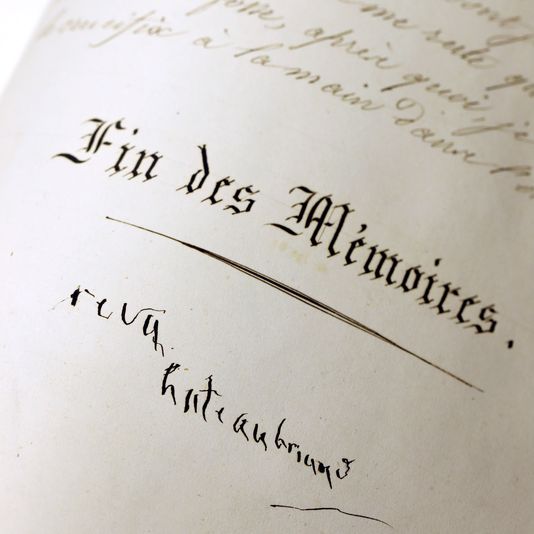

Procès d’Outre-tombe pour les “Mémoires”.

Pascal Dufour est notaire, comme l’était son père Léon, qui a succédé à son père Jean, lequel tenait l’étude de son père Napoléon, qui en avait lui-même hérité de son père Jean. C’est par lui, Jean, qu’il faut commencer pour comprendre l’affaire qui vaut à Pascal Dufour d’être renvoyé pour « abus de confiance », jeudi 10 septembre, devant la 30e chambre du tribunal correctionnel de Paris.

Le 22 mars 1836, François-René, vicomte de Chateaubriand, se présente avec ses éditeurs Delloye et Sala, chez Me Cahouet, notaire à Paris. L’écrivain a besoin d’argent, ses éditeurs le pressent d’achever la rédaction de ses Mémoires commencée des années plus tôt, mais Chateaubriand ne veut rien publier de son vivant – « Je préfère parler du fond de mon cercueil ; ma narration sera alors accompagnée de ces voix qui ont quelque chose de sacré, parce qu’elles sortent du sépulcre », écrit-il.

Le sceau et les trois clés

Un accord est trouvé : Chateaubriand obtient le versement de 156 000 francs et d’une rente viagère en échange de la cession à Delloye et Sala des droits de publication de ses Mémoires à titre posthume. Il accepte aussi que cette publication intervienne dès sa mort et non pas cinquante ans plus tard comme il l’espérait. Pour garantir le respect de son contrat d’édition, Chateaubriand accepte de déposer chez le notaire une copie-témoin de son texte, composée de dix-huit portefeuilles et écrits de la main de son secrétaire particulier. Le précieux document est glissé dans une enveloppe scellée à la cire et déposé dans une caisse fermée par trois clés. Chacun des participants – le vicomte, l’éditeur et le notaire – en reçoit une, la présence des deux autres étant donc requise pour toute ouverture ultérieure.

Onze années passent. Le 29 mai 1847, l’éditeur Sala, accompagné de l’avocat de Chateaubriand, Me Thureau-Dangin, revient à l’étude de Me Cahouet, fait ouvrir la caisse grâce aux trois clés réunies, et échange la première copie contre une nouvelle, revue et enrichie, qui se compose de 42 portefeuilles. L’écrivain meurt un an plus tard. Me Cahouet décède à son tour et, en 1850, son clerc Jean Dufour lui succède à la tête de l’étude.

Le 11 mai 1850, Sala le sollicite car il a besoin de vérifier des extraits dans le manuscrit témoin. La caisse aux trois clés est ouverte, l’éditeur repart avec les portefeuilles 39 et 40 après avoir signé un procès-verbal de cet emprunt, dans lequel il indique qu’il « laisse les autres » portefeuilles au notaire. Les Mémoires d’outre-tombe paraissent la même année. Le manuscrit-témoin rejoint la caisse qui, désormais, n’est plus cadenassée. Leur copie – que le fils de Jean, Napoléon, fera relier en dix volumes – sommeille à l’étude, transmise de génération en génération, pendant cent soixante ans.

« Mon arrière-grand-père sept fois »

Elle y était encore en juillet 2013, date à laquelle Pascal Dufour, s’estimant propriétaire du bien, envisage de la vendre. Il confie le manuscrit à un commissaire-priseur qui, en prévision de sa mise aux enchères publiques, sollicite des autorités un certificat d’exportation afin de permettre son éventuelle acquisition à l’étranger. A partir de là, tout se complique. Alerté de la démarche, le parquet de Paris juge la mise en vente illégale. Le notaire, affirme le parquet, n’a aucun droit sur le manuscrit qui a seulement été déposé dans son étude et qui doit revenir, selon lui, aux héritiers de Chateaubriand. Pascal Dufour est donc poursuivi pour abus de confiance par « détournement de fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce la copie des Mémoires d’outre-tombe de François-René Chateaubriand, 3 514 pages reliées en dix volumes ».

Son auteur étant mort veuf et sans enfants, les enquêteurs recherchent la descendance du frère et des trois sœurs du vicomte. Et c’est ainsi que Guy de La Tour du Pin est convoqué en mai 2014 au siège de la brigade de répression de la délinquance astucieuse de la police judiciaire. Il ne souhaite pas porter plainte contre le notaire, mais demande la restitution de l’œuvre aux héritiers – dont il se revendique. Il indique descendre en ligne directe du frère aîné de François-René, Jean-Baptiste, lequel, précise-t-il, « est mon arrière-grand-père sept fois ».

Mais l’histoire se complique encore car l’épouse du notaire mis en cause, Anne Dufour, née de Castelbajac, est elle-même une lointaine descendante de Chateaubriand. L’officier de police judiciaire note scrupuleusement les indications de généalogie que lui livre Guy de La Tour du Pin lors de son audition. Sur procès-verbal, cela donne : « La mère d’Anne, Cybile née de La Tour du Pin était la sœur de Geoffroy mon grand-père. La grand-mère de Geoffroy et de Cybile est née Marie de Chateaubriand, laquelle était l’une des filles de Geoffroy de Chateaubriand, lequel était le petit-fils de Jean-Baptiste, frère aîné de François-René ». Les deux cousins, Guy de La Tour du Pin et Anne Dufour, sont désormais en froid.

Pour la défense du notaire, ceux-ci ne peuvent pas prétendre à l’héritage du manuscrit. Me Patrick Maisonneuve relève en effet que le vicomte de Chateaubriand avait lui-même exigé, dans son testament daté du 22 février 1845, que « les autres copies qui se trouveront déposées en différents lieux, lors de mon décès, seront brûlées sans être lues ». Même si cette dernière volonté de destruction de la copie de son manuscrit n’a pas été respectée, l’écrivain avait donc exclu que ses héritiers entrent un jour en sa possession, fait valoir Me Maisonneuve.

A qui donc appartient la copie ? A la société éditrice ? Elle a été dissoute au XIXe siècle. A l’Etat ? Sollicité pendant l’enquête, le représentant des Archives nationales a conclu que cet ouvrage constitue une archive privée et non pas une archive nationale. Selon l’avocat, le manuscrit n’est qu’une res delictae – une « chose abandonnée » – à laquelle l’étude de notaire Dufour a donné refuge depuis cinq générations. Pascal Dufour en serait donc devenu, malgré lui, l’heureux propriétaire.

Le sort de cette « petite chose » abandonnée de 3 514 pages, d’une valeur estimée entre 400 000 et 500 000 euros, est désormais entre les mains du tribunal correctionnel. « Je me décourage de durer », écrivait Chateaubriand.