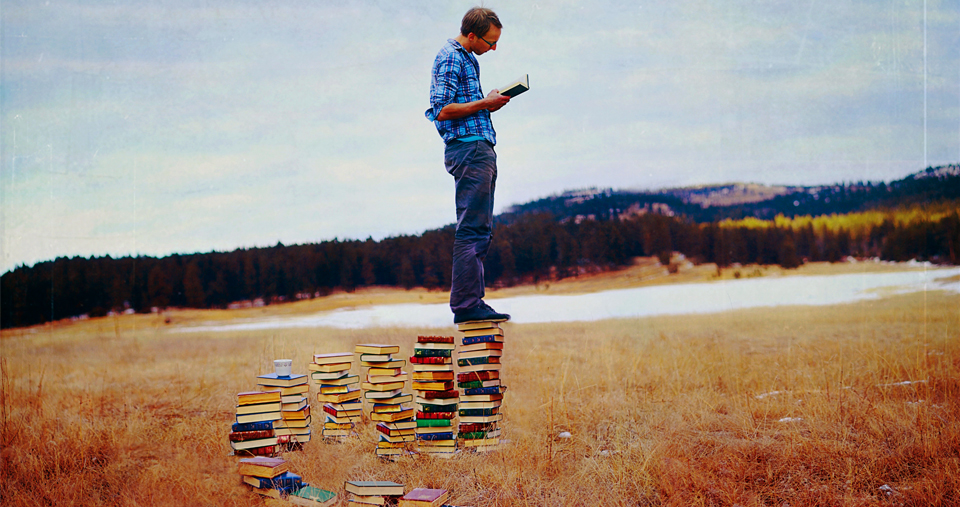

C’était mieux avant, évidemment. Barcelone était plus agitée, plus vivante, plus déjantée il y a quelques années, commente Gabriel dans la voiture de location qui fend la nuit sur le chemin du retour (le ciel français était en grève ce mercredi). Certes. Pour autant Barcelone reste en enchantement pour les yeux du profane. Il est des lieux qu’on est riche de ne pas avoir vus, comme il est des livres qu’on est riche de ne pas avoir lus.

Barcelone est de ceux-là. Ne serait-ce que pour Gaudi. La dette des cinéastes américains à l’égard du génial architecte ne cesse d’enfler, comme en témoigne la foule de jeunes gens qui se presse autour de la Sagrada Familia, cette basilique tout droit sortie du Seigneur des Anneaux, ou sur le toit de la Pedrera, où les cheminées ont de furieux airs de Dark Vador. A tel point que l’on en vient à se demander qui a inspiré qui. Le curieux paradoxe souligné par Borgès “les créateurs créent leurs précurseurs” (de mémoire), prend ici toute sa force : le cinéma fantastique américain a, en quelque sorte, inventé Gaudi, en puisant dans son infinie palette créative.

En déstructurant les bâtiments, en les dotant d’une enveloppe floue, en leur donnant le droit à l’expression, en bannissant la symétrie, Gaudi a non seulement régénéré l’architecture, il a ouvert une voie qui commence tout juste à être explorée. Mais ce n’est pas tout : en laissant son grand oeuvre inachevé, l’architecte catalan, mort en 1926, nous permet d’assister à un gigantesque “work in progress” puisque la Sagrada Familia reste pour de longues années encore un grand chantier à ciel ouvert, qu’il nous est permis de voir avancer, à la manière du spectacle urbain que devaient offrir les bâtisseurs de cathédrales à la fin du moyen-âge. Ecrasant et vertigineux.

“Ne vous inquiétez pas” disait-il lorsque l’on lui faisait mesurer la folie du projet “mon commanditaire a tout son temps”. Il est vrai que Gaudi était un brin mystique. Comme si les hommes avaient toujours besoin d’un dieu pour réaliser des prouesses insensées.

illustration : La casa Batllo (photo Ph.D.)