« Les angoissés ont l’estomac noué, les amoureux ont des papillons dans le ventre, les lâches manquent de tripes, et nous prenons parfois des décisions viscérales la peur au ventre… » C’est ainsi que débute le documentaire scientifique « Le ventre, notre deuxième cerveau » réalisé par Cécile Dejean, coproduit par Arte France, Scientifilms et l’Inserm. Ce film dresse un état des lieux de la recherche scientifique sur le système nerveux entérique, ce « deuxième cerveau » que nous avons dans le ventre, qui a progressé de façon spectaculaire ces dernières années, à tel point que l’on parle aujourd’hui de « névroses intestinales ».

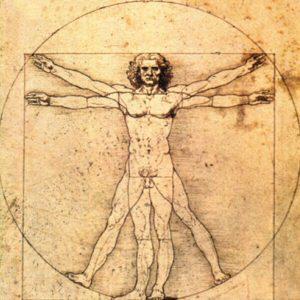

Sollicité pour animer un débat, le 13 mars prochain, dans le cadre de « La semaine du cerveau » en présence de chercheurs de l’Inserm du CHU de Nantes, j’ai visionné, un peu sceptique dans un premier temps, puis conquis et littéralement émerveillé ce documentaire de 55 minutes, qui met en lumière l’incroyable univers que nous avons dans le ventre : autant de neurones que dans le cerveau d’un chien, autant de bactéries que la galaxie compte d’étoiles (ah les bactéries, petit coup de pied au passage à l’hygiénisme ambiant, les enfants peuvent sucer des cailloux, oui, c’est bon pour leur flore intestinale, pour leur système immunitaire).

Impossible de résumer en quelques lignes ce documentaire foisonnant et diablement bien construit, qui nous montre que les anciens n’avaient pas tout à fait tort lorsqu’ils considéraient que le cerveau est loin d’être la tour de contrôle exclusive de l’être humain. Le système digestif, lien avec le monde, n’est pas seulement une soute à charbon, une centrale énergétique sur laquelle cerveau se brancherait pour prendre les décisions. C’est lui le patron, et il influe beaucoup plus qu’on ne l’imagine sur nos états d’âme, nos décisions, notre manière d’être. Mais les messages ne passent pas par notre conscience, d’où notre difficulté à comprendre les mécanismes de ce dialogue muet entre ventre et cerveau.

Retrouvé cette citation de Montesquieu qui ne disait pas autre chose : « Je crois à l’immortalité de l’âme par semestre ; mes opinions dépendent absolument de la constitution de mon corps : selon que j’ai plus ou moins d’esprits animaux, que mon estomac digère bien ou mal, que l’air que je respire est subtil ou grossier, que les viandes dont je me nourris sont légères ou solides, je suis spinoziste, socinien, impie ou dévot. »

« Le ventre, notre deuxième cerveau » a été diffusé par Arte, le 30 janvier dernier, il est en accès libre sur Arte future jusqu’au 30 mars (lien ci-dessus). Projection et débat le jeudi 13 mars à 18h15 au cinéma Katorza de Nantes, en présence de Michel Neunlist directeur de l’unité Inserm U913 de Nantes et directeur scientifique pour la réalisation du film, de Claire Lissalde, chargée du pôle audiovisuel de l’Inserm et de Philippe Damier, professeur de neurologie eu CHU de Nantes. Un hommage au passage à Bernard Lardeux, chercheur au CNRS, et cheville ouvrière de “la semaine du cerveau”.