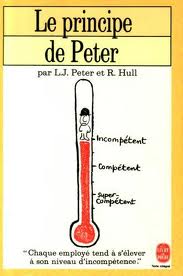

Oserez-vous apprendre, dans une révélation brutale, pourquoi les écoles ne dispensent pas la sagesse, pourquoi les tribunaux ne rendent pas la justice, pourquoi la prospérité n’apporte pas le bonheur, pourquoi les projets utopiques n’aboutissent jamais à des utopies ? Ne prenez pas votre décision à la légère. La décision de lire « Le principe de Peter » est irrévocable. Si vous le lisez, jamais vous ne pourrez vénérer aveuglément vos supérieurs, ni dominer vos inférieurs. Le principe de Peter, une fois connu, ne peut être oublié.

C’est ainsi, à peu de chose près que débute Le principe de Peter, un petit bouquin paru en 1970, retrouvé sur le marché aux livres mardi. De fait, je n’avais pas oublié cette théorie simplissime et géniale qui s’énonce en deux formules : « Dans une hiérarchie tout employé a tendance à s’élever à son niveau d’incompétence » par conséquent « avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d’en assumer la responsabilité. » En revanche un employé ne progressera plus quand il aura atteint son seuil d’incompétence. C’est son “plateau de Peter”. Et là il pourra rester jusqu’à la fin de ses jours, empoisonnant durablement la vie de ses contemporains. Le principe de Peter explique aussi les raisons pour lesquelles les gens super-compétents ne peuvent trouver leur place dans un système hiérarchique, qu’il déstabilisent et dont ils remettent au cause les fondements.

Mais je ne me souvenais pas des stratégies d’évitement qui y étaient présentées et de la conclusion, qui traduit aujourd’hui toute la prescience et l’intelligence des auteurs : L.J. Peter et Peter Hull, dans un texte ou chaque phrase ou presque est un trait d’esprit.

Les exemples qui illustrent la démonstration ont certes un peu vieilli, mais avec un peu d’imagination, il n’est pas difficile de le remettre au goût du jour. L’actualité nous en fournit tous les matins, à toutes les échelles, de la crise des subprimes à la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires. La démonstration est résumée ici (la fiche wiki est assez bien faite). Une citation pour donner l’ambiance : Wellington parcourant la liste des officiers qu’on lui donnait pour la campagne de 1810 au Portugal s’exclama : « J’espère que lorsque l’ennemi prendra connaissance de ces noms, il tremblera autant que moi. »

On peut contester certaines affirmations, tel le théorème de Hull : “L’accumulation des pistons de plusieurs protecteurs égale la somme de leur piston propre multipliée par leur nombre.” mais dans l’ensemble la théorie est d’une belle tenue.

Je n’aurais pas pensé à faire l’article pour ce délicieux petit bouquin, si je n’avais pas réalisé récemment que les jeunes générations ne connaissent pas cet essai, qui, de fait, reste forcément dans les mémoires de ceux qui l’ont lu. Mais j’invite ceux qui en auraient, conservé qu’un souvenir diffus, à le relire rapidement. Notamment la dernière partie et « l’incompétence créatrice », où il est fait cadeau au lecteur quelques idées simples qui lui permettent de ne pas sombrer dans le désespoir : « Mieux vaut allumer une seule bougie que de maudire la compagnie d’électricité de Thomas Edison. »

Nous entamons avec cette note de lecture, publiée une première fois en septembre 2013, la réédition estivale de quelques chroniques. L’atelier n’en reste pas moins ouvert tout au long de l’été.