Un bon thermomètre pour mesurer l’évolution des usages du numérique chez les jeunes gens, nous dirons cultivés, est la tournée des popotes effectuée chaque rentrée parmi les étudiants en Master « métiers de l’information et médias numérique » à l’université de Nantes. La quarantaine d’étudiants en Master 1 a volontiers répondu, ce mardi, à la question ouverte qui leur était posée quant à leur « mode de consommation » des médias.

Pas de surprise pour la consommation du papier, devenue marginale depuis plusieurs années. Quelques résistants confessent toutefois lire Le Monde de temps à autres. La télévision continue, sans surprise, à s’effondrer. En revanche la radio tient bon. Mais c’est évidemment internet qui écrase le paysage. Les sites des grands journaux sont abondamment cités, les blogs spécialisés également, mais une tendance, que je n’avais pas encore repérée semble se faire jour : l’utilisation du fil d’actualité des réseaux sociaux (facebook et twitter) comme substitut à la recherche directe sur les sites d’information ou les agrégateurs de contenus, tel Google news.

Cette tendance se vérifie dans les faits, selon les professionnels de la profession (ZDnet) « 34,2% des visites d’un site web d’actualité français proviennent en moyenne du site Facebook en septembre 2013 (vs 20,3% en août 2012) et 8% des visites d’un site web d’actualité français sont issues en moyenne du site Twitter (7,2%en 2012). Même si c’est Google (et notamment Google News) qui reste et de loin le principal pourvoyeur de visites. » Intéressant à observer, pour deux raisons, me semble-t-il : elle montre que les jeunes gens organisent de plus en plus l’économie de leur attention en privilégiant un fil d’actualité plutôt que de se livrer à un vagabondage de consultations. Elle montre également que les jeunes utilisateurs sont devenus des virtuoses du paramétrage de leur fil, en y intégrant leurs journaux préférés et en se débarrassant, autant que faire se peut, des publications parasites.

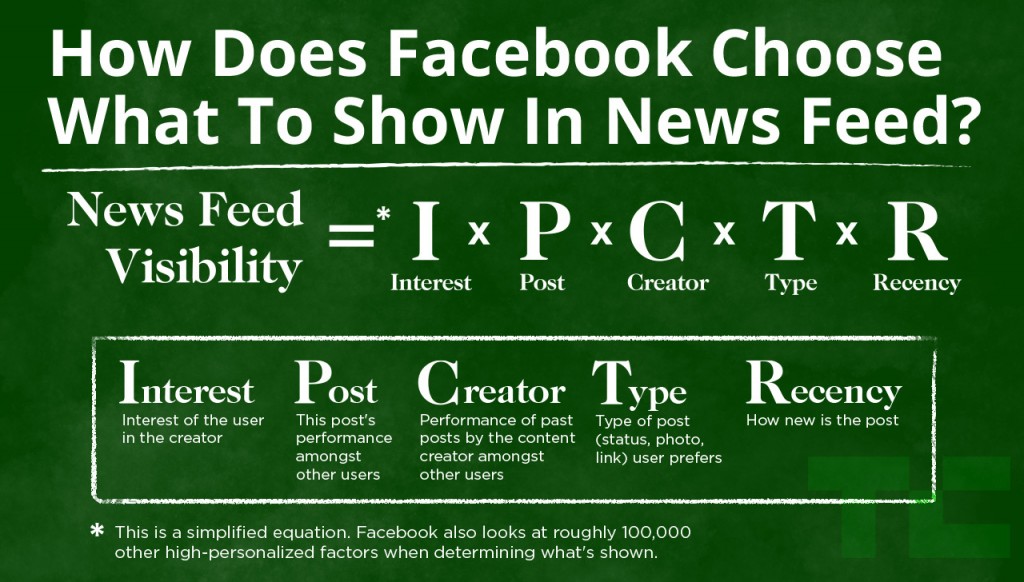

Mais cette tendance révèle surtout l’intelligence déployée par les informaticiens des réseaux sociaux, qui affinent en permanence leurs algorithmes pour proposer les publications les plus « adaptées » au profil de l’utilisateur. Rappelons que l’algorithme de facebook prend en compte plus de 100 000 paramètres et propose à chacun un fil d’actualité tenant compte de son âge, de ses usages, de ses goûts… et qu’il mélange allègrement publications privées et publiques en tenant compte d’une mystérieuse alchimie concoctée dans ses laboratoires.

Ce confort, qui permet de n’être soumis qu’à des publications, des articles de presse répondant à nos centres d’intérêt a toutefois un revers. Celui d’évoluer dans un monde clos, balisé par nos seuls désirs, et soumis au bon vouloir d’algorithmes souverains. On sait par exemple que les contenus (photos ou liens) provoquant le plus de réactions émotionnelles, montent plus vite que les autres sur le fil, en raison d’une règle simple : plus un sujet est cliqué par nos « amis » plus il est monte en référence.

Faut-il s’en inquiéter ? Pas sûr. Les informaticiens ne s’appuient finalement que sur une bonne vieille loi du papier : « la presse est un miroir » et chaque consommateur choisit les supports d’information qui confirment ses représentations. Et puis tous ces jeunes gens ne sont pas idiots, en affinant le paramétrage de leurs comptes, ils livrent une bataille muette mais passionnante aux analystes qui scrutent en permanence leurs comportements.

Illustrations : étudiants d’une promotion précédente, maville.com, présentation sommaire de l’algorithme facebook (DR).