Spinoza est un problème. Son grand œuvre L’Ethique est un fagot d’épines, impénétrable au commun des lecteurs, qui exige de se munir d’un coupe-coupe pour pénétrer phrase après phrase dans l’univers mental de l’auteur. Pour autant, tout lecteur un peu curieux, qui l’a croisé ici ou là, sent que cet homme a des choses à nous dire. Bergson n’écrivait-il pas « tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. »

Comment faire alors ? J’ai tenté de l’aborder par la bande cet été, au grand dam d’amies philosophes, qui ne jurent que par le texte. « Le texte, Philippe, le texte ». C’est ça les filles, et si je ne comprends rien, comment je fais ? Le Spinoza de Alain, n’est pas mal, quoiqu’un peu laborieux. Plus convaincant, plus clair et plus abordable est le Spinoza, une philosophie de la joie de Robert Misrahi. On commence à toucher là à la pensée de ce juif iconoclaste, excommunié pour avoir remis en cause la représentation de Dieu au XVIIe.

Le propos n’est pas ici de résumer en trois lignes la philosophie de Spinoza, au risque de nous faire agonir par le premier érudit de passage. On peut toutefois esquisser l’idée que pour Spinoza, Dieu n’est autre que la nature, de laquelle nous procédons et à laquelle nous appartenons. Et que notre bonheur n’est pas à chercher du côté des passions mais du côté de la raison. Raison que l’on doit parvenir à hisser au rang de passion pour connaître une joie intérieure sans entrave et sans limite. Bref pour mourir réconcilié avec le monde.

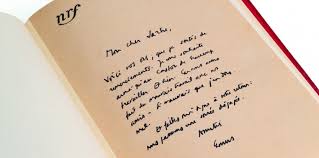

Mais pour celles et ceux qu’une approche philosophique effraie ou ennuie d’avance, il est un roman qui conjugue plusieurs vertus, celle du plaisir de lecture, de la culture religieuse, historique et philosophique : Le problème Spinoza, paru cette année en poche, qu’une main amie a eu la bonne idée de m’offrir. Ce roman du psychiatre américain Irvin Yalom est un pur délice, en dépit d’une construction binaire qui peut paraître un peu téléphonée (il s’agit des vies parallèles de Baruch Spinoza et d’Alfred Rosenberg, théoricien nazi qui confisqua la bibliothèque de Spinoza).

Mais pour celles et ceux qu’une approche philosophique effraie ou ennuie d’avance, il est un roman qui conjugue plusieurs vertus, celle du plaisir de lecture, de la culture religieuse, historique et philosophique : Le problème Spinoza, paru cette année en poche, qu’une main amie a eu la bonne idée de m’offrir. Ce roman du psychiatre américain Irvin Yalom est un pur délice, en dépit d’une construction binaire qui peut paraître un peu téléphonée (il s’agit des vies parallèles de Baruch Spinoza et d’Alfred Rosenberg, théoricien nazi qui confisqua la bibliothèque de Spinoza).

Yalom, au fil d’un récit d’une désarmante limpidité, nous invite dans l’atelier de Spinoza, où ce dernier polissait des lentilles pour gagner sa vie, et nous permet de comprendre le parcours de ce génie – le mot n’est pas ici galvaudé – qui a consacré sa vie à bâtir une philosophie de l’existence, débarrassé de ses préjugés et du poids de la tradition religieuse. C’est à la fois simplissime et bouleversant. J’ai lu les 500 pages en deux jours, emporté par cette double biographie, par ailleurs fort bien documentée… et couru à la librairie me procurer La méthode Schopenhauer du même Irvin Yalom.

Illustrations : portrait apocryphe Spinoza (la Malleauxlivres),”Le problème Spinoza”, le livre de poche.