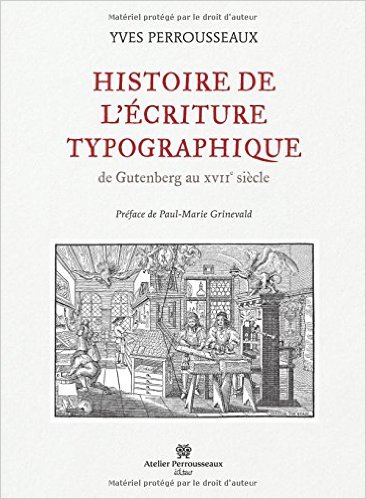

L’histoire, ce n’est pas un secret, est une matière vivante, qui dépend beaucoup des lunettes que l’on chausse pour en observer le cours. L’histoire de l’écriture typographique, de Gutenberg au XVIIe siècle est, dans cette perspective, une précieux instrument d’optique. C’est probablement la somme la plus aboutie à ce jour, conçue et réalisée par un homme de l’art, Yves Perrousseaux, qui a poussé le scrupule jusqu’à éditer lui-même un objet d’une facture irréprochable.

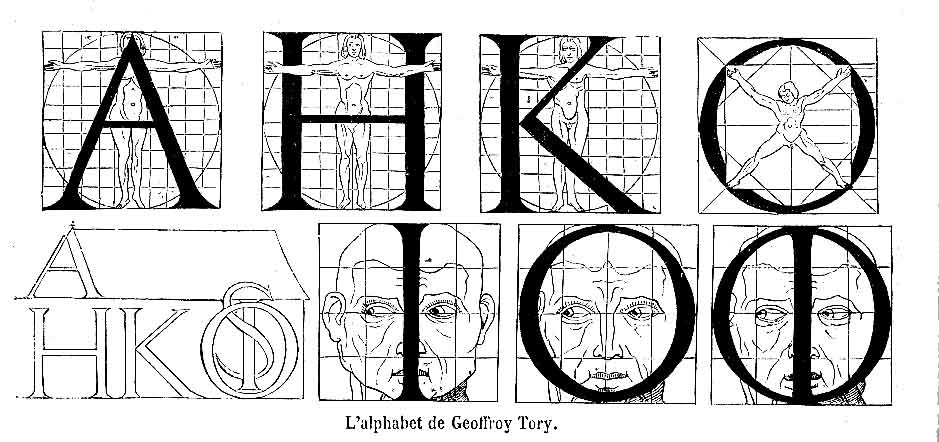

Les familiers de l’atelier connaissent mon intérêt pour la naissance de l’imprimerie, ou plutôt pour son adolescence, lorsque, autour des années 1530, se fixent les principaux canons de cette technique nouvelle, qui ont encore cours aujourd’hui : l’adoption de la langue vulgaire (le français) , le caractère romain, l’harmonisation de l’orthographe, la ponctuation et l’accentuation. Le plus éloquent témoignage de cette époque passionnante et passionnée (plusieurs imprimeurs ont fini sur le bûcher) est la création du Garamond, au tournant des années 1540, par le fondeur de caractères Claude Garamont (avec un t), une police de caractère qui a traversé les siècles pour parvenir jusqu’à nous. On retrouve évidemment dans L’histoire de l’écriture typographique toutes les grandes figures de la période, de Nicolas Jenson, le premier à adopter le romain face au gothique de Gutenberg, à Etienne Dolet, en passant par Robert Estienne, Simon de Colines, Geoffroy Tory ou Antoine Augereau.

Les familiers de l’atelier connaissent mon intérêt pour la naissance de l’imprimerie, ou plutôt pour son adolescence, lorsque, autour des années 1530, se fixent les principaux canons de cette technique nouvelle, qui ont encore cours aujourd’hui : l’adoption de la langue vulgaire (le français) , le caractère romain, l’harmonisation de l’orthographe, la ponctuation et l’accentuation. Le plus éloquent témoignage de cette époque passionnante et passionnée (plusieurs imprimeurs ont fini sur le bûcher) est la création du Garamond, au tournant des années 1540, par le fondeur de caractères Claude Garamont (avec un t), une police de caractère qui a traversé les siècles pour parvenir jusqu’à nous. On retrouve évidemment dans L’histoire de l’écriture typographique toutes les grandes figures de la période, de Nicolas Jenson, le premier à adopter le romain face au gothique de Gutenberg, à Etienne Dolet, en passant par Robert Estienne, Simon de Colines, Geoffroy Tory ou Antoine Augereau.

Une révélation à l’ouverture de l’ouvrage : la première appellation de la virgule n’était pas nécessairement le point crochu, comme je le pensais, mais le point à queue. “Le poinct à queue ne sert d’autre chose, que de distinguer les dictios e& locutios l’une de l’autre” nous apprend ainsi un très beau fac simile d’un texte d’Etienne Dolet, extrait de La ponctuation françoise, de 1540. L’histoire de l’écriture typographique très didactique, un peu conçu comme une encyclopédie, bourré de reproductions, est évidemment une mine de données. Et il va me falloir un peu de temps pour tout intégrer. Pour arbitrer aussi parce que certaines informations contredisent des éléments obtenus par ailleurs. Je ne retrouve pas, en effet, dans cet ouvrage, l’interdit que semblait avoir lancé l’Eglise sur l’impression de la langue vulgaire en caractère romain, caractère qui aurait été réservé à la parole de Dieu et donc à la Bible. A creuser.

Une révélation à l’ouverture de l’ouvrage : la première appellation de la virgule n’était pas nécessairement le point crochu, comme je le pensais, mais le point à queue. “Le poinct à queue ne sert d’autre chose, que de distinguer les dictios e& locutios l’une de l’autre” nous apprend ainsi un très beau fac simile d’un texte d’Etienne Dolet, extrait de La ponctuation françoise, de 1540. L’histoire de l’écriture typographique très didactique, un peu conçu comme une encyclopédie, bourré de reproductions, est évidemment une mine de données. Et il va me falloir un peu de temps pour tout intégrer. Pour arbitrer aussi parce que certaines informations contredisent des éléments obtenus par ailleurs. Je ne retrouve pas, en effet, dans cet ouvrage, l’interdit que semblait avoir lancé l’Eglise sur l’impression de la langue vulgaire en caractère romain, caractère qui aurait été réservé à la parole de Dieu et donc à la Bible. A creuser.

Mais l’information la plus savoureuse des premiers chapitres est sans doute le précis biographique sur Gutenberg. Comme c’est le cas de bien des inventions, l’imprimerie à caractères mobiles (l’imprimerie de textes gravés existait depuis un siècle ou deux), est plus le fruit d’un concours de circonstances que d’une recherche ciblée. Gutenberg est avant tout un homme d’affaires qui souhaite fabriquer des objets en grande quantité pour en retirer un maximum de bénéfices. Et l’invention de l’imprimerie doit beaucoup à l’échec de sa première tentative : la fabrication et la vente de miroirs de pélerinage qu’il espérait vendre par centaines à l’occasion du grand pélerinage d’Aix la Chapelle. Gutenberg se réservait 50% des bénéfices de la société fondée avec quatre associés pour réaliser l’opération. Il se rabattra finalement sur la fabrication à grande échelle de livres imprimés à l’aide de caractères mobiles, dont la célèbre bible à 42 lignes, qui connaissait déjà le point rond, mais pas encore le point à queue.